�ֻ����ʣ�wap.265xx.com

�ֻ����ʣ�wap.265xx.comһ����̨ �������ģ����z�����r����

����

�����A��������녺��v�Գ������������z

����

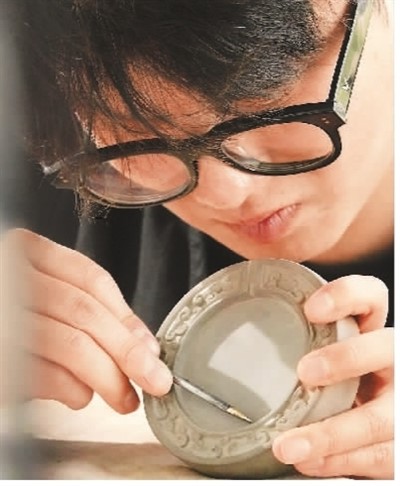

�����A��ï���ң����A�������ӹ����ա��������L�߹��D

����

�����A�����̳�̨�������������z

����

�����A�����OӋ�ġ��ᭇ��ϵ�г��������������z

�������Mλ�ɽ��ʡ�½{�h��ׯ��Ľ{�ݳ���Ļ��@����Ʒ�^����е�500������̾��������Ͷ��ӣ����˴���۸���ǰ�텢�^���ο��B�Bٝ�@��СС��̨���������@�N���£�

����������Ї��Ĵ�������Ψһ���ճ����ý��^��ϴ�^�V�ļ������ƶ��ɣ��"�ؼ�ā���������ţ��lī�죬�����������������Դ����h�r�ڣ����Εr�dʢ����ɽ���{�ݳ������Ҫ������

�������������ˇ���ĩ���ʧ�������˓����@һ���F���Ļ��z�a���½{�h�A��ï���A�����Ӷ�Ѽ��Y�ϣ����귴��ԇ�K춻֏��˳�������a�����ϵĂ��y��ˇ�ڮ����؟���ʡ�

����������� �֏ͼ�ˇ

�����½{�h�ŷQ�{�ݣ��vʷ�Ļ����N���

����1984�꣬�A��ï���½{�h�Ļ��^�{���h�����^��������˙C��������x�˴����vʷ�����������������䛡�ӛ�d���{�����Ƴ��������Ǭ¡�������δ�����}㑣�ٝ�䡰����ʯ��������

�������S���˽�����룬�Ҍ�������dȤԽ��Խ�⣬�����˻֏ͳ��������ˇ���뷨���ҏ������g����30���꣬���OӋ�͵�̶��]���}���½{�����S���ķںӛ_����ɳ�������A��ï���^��ᣬ�R���Є�������

�����ż����P춳������������ӛ�����^���ԣ�Ҫ��֏��@һʧ���ѾõĹ�ˇ�������h�������Լ����������y���ء�

�������������Ͼ����˃��ꡣ���A��ï�f����춷ںӺӴ���ˮ����ˮ�|׃�����īI��ӛ�d�ġ��p����춷�ˮ�У��������ȡ���ķ����Ѳ��m�á��A��ï�̓����A�������ں����ɰ��ĜϜ������м����ң����ǚvʷ�Ϸں������ą^�،�ɳ���к��а�����ʯ�ĵط����M�В��ԇ�K��ҵ����m�����ϡ�

�����@ֻ���_ʼ��ԭ�����N��ȣ���ʲ�N�ӵĸG����ʲ�Nȼ�ϣ���ο��Ɯضȣ�һ�����y�}�[�ڸ��ӂz��ǰ��

����һ�Gһ�G��ԇ��������ʧ���˶��ٴΣ����üë�����G��ը��Σ�UҲ��֪�����v�˶��ٴΣ��K���1991����ɃɉK��������^3�꼼�g�N����1994�꣬�A��ï���A�����ӟ��ƵĽ{�ݳ�����Ї��������[���ϫ@�ý𪄡�

���������ҵĿ϶���������J�ɣ��҂��d�^֮�࣬���е����ص��h�����A��ï�f�����ӂz�^�m��У����Ƽ��g���γ���һ���M�G�����G�����ؽ��ء��{�ؚ���cɫ�ʵij�����칤ˇ�����H�������X�~�S��з������ɫ��߀��������ɫ�����

����2008�꣬��̨������ˇ�����������ˇ����������Ҽ������|�Ļ��z�a�������Ŀ��䛣��A��ï���u��ԓ�Ŀ�����Ԃ����ˡ�

�������Ą��� ���B�˲�

�����{�ݳ���������轛�^�V����������̡��џ���ʮ���������a�����L�_һ�꣬�H�����^�V��������飬�^�V�����Ҫ��������Ĥ�o��6���£�����ꎸ�߀��3���£���Ʒ�ʃH���ɡ�

����Ȼ�������ʧ���װ��꣬������˿����Ľ{�ݳ��������һ�_ʼ�Ј�֪���ȁK���ߡ�

�������Ļ��IҪ�������������á����A�����Ą����������_�l�˔�ʮ��ϵ�ЮaƷ�����Į��ؚvʷ�����Ќ����`�У������������B�Q����˴�����L���ȹ��Ї�ϵ�г��r��cף���A��W����У�c���OӋ��100���������ĺ�����ɫ���r�ھ�ɽ�������Ļ���ɫ���Ƴ���һ�hһ�����r��P�����Ļ��͕r�����������tɫ�����}�����}���������}�ȼtɫϵ�г���

�����A��������Ʒ���Ӈ�������N��ِ��չ�����U������Ӱ�����녺��v�Գ�����ƽ����7����Ʒ�s�@�χ��̿��ĽM������ġ�����ܳ��ֹ�ˇƷ���¡���

�����u�u�أ��{�ݳ����Ʒ���������������˳�ȥ�����˸��õ��аlչ���A���������B�Wͽ���M���Fꠡ���ӭ����������һ�T��

�������Mλ��½{�h���Ľ{�ݳ�����������bҊ��ӭ������̨���¼������һ����̨����16�q�����̵������³�������23�ꡣ

�����������@�e���ܵ������������Ҳ���F�����҃rֵ�����ڽ����e�k�ĵڶ��á�ȫ���ķ��Č���Ʒ���������ܸ�ِ���Qِ�У���ӭ���@�á�ȫ�������̼��g���֡��s�u�Q̖������Ҫ�^�m���M��̼�ˇ������г���Ļ��Mһ��������

����47�q�ķ�����Ҳ�ǽ{�ݳ���������ĹǸɡ�2002�꣬�������_ʼ�W������������Ŀ������ɳ�^�V�W�𣬡�ÿ���^һ���£����ǰѸ��e�V����ˮ�ų�ȥ���ٹ��M���؏�һ���£����ܵõ��ϸ���ࡱ�����^�Գֲ�и��Ŭ�����������W������ˇ��Ҳĥ�������ԡ�

�����F�ڣ���������Ҫؓ؟������ȡ�͟��죬߀���˲���ͽ�ܡ�����2�£��\�������費ͬ�ИI��10����Ӣ���Ӗ|�������s�u�Q̖���������@����s�������ҁ��f�����������ֻ��һ�T��ˇ������һ�N؟�Ρ������п�����

���������z�����P�IҪ���˲š������������F꠳ɆT�Č��I���ܡ��،�ˇ�gҕҰ���A�������x�ɘI�չǸɸ����A��W��������W��������մ�ˇ�g�WԺ��ԺУ���졣

����Ŀǰ���{�ݳ��������40���˵ĈF�����1�����Ҽ����z�����ˡ�2��ʡ�����z�����ˡ�1���Ї���ˇ���g��3���Ї��ķ��Č��Ƴ�ˇ�g��3��ɽ��ʡ��ˇ���g��

�����ƽ̨ �lչ�a�I

�������h���e���{�ݳ�������������ˡ��A��֮���A��������ĈF����ڏͱPһ�ܵ�ֱ�������;W���N����r��

����2019�꣬�A������n����W�w�����Ǖr�{�ݳ����������ˇ�ѽ��ܳ��죬���aҲ������ʽ������I����

������������Щʲ�N�����ڿྚ���������^���У��A�����ҵ��˴𰸣������y����a���١��r��ߣ����Á��ղء�Ҫ�����M�������횄���Ʒ������Ϯ����˵Č���������

�����A����M�����Լ���С�Fꠣ��OӋ�_�l����Ą��aƷ��߀�_�O�˾W�꣬ͨ�^�W�jֱ����B����Ěvʷ�Ļ���������ˇ��

�����A�������OӋ��ע������r��Ԫ�أ��_�l�����ᭇ��ϵ�г������ˮ��ϵ�г�����һ�����á�ϵ�е��Ą��aƷ����ߌ����Ժ��^�p�ԣ��ܵ����p����A����߀ͨ�^�{���G�ȜضȺͷՇ��������[��λ�õȣ����Ƴ��ij���ɫ�����S����

�������҂��F꠲������£��Ƴ����ֵ�����u�c�ĮaƷ��ϣ���������p���˽�����ϲ�۳�������A�����f��

������������A����������{�ݳ���Ļ��@���Դ˞�ƽ̨���FҎģЧ�������M�����ںϡ����@�^�Ķ�λ�ǡ��½{�Ļ����͏d�����οͿ���һվʽ�˽���Қvʷ�Ļ������½{�ķ����|�Ļ��z�a���ڸ���������֧���£��@�^�ѽ�����Ҏģ�����A���f��

����2022�꣬�{�ݳ���Ļ��@���u��ɽ��ʡ�Ļ��a�Iʾ���@�^���Ļ��@��42�������˳����߀���v��녵�ľ���ꮋ�����ܵ�20��Ү��ط��z��I��

�����������ԁ�������������⣬�@�^�e����ÿ�춼��ӭ���ЌW�ͅ��^�Fꠣ�����һ��С�L�����g�Ӵ���1�f���ˡ����A����B���{�ݳ���Ļ��@���ڽ��O�Ƶ�������Oʩ��δ�����@�e���ɞ鼯������չʾ����ˇ�w�����^��ȹ����һ�w�ľC���Ļ��@�^��

��������ǰ���ڱ����e�k�ĵ���ʮ��ȫ���ķ��Č�ˇ�g���[���ϣ��{�ݳ���о����c̫ԭ�Ƽ���W��̫ԭ�����WԺ��ԺУ�������Ą��aƷ�������S�����Pע���F���۳�200���K��̨��

�������������Ƅ���У��������o���҂��ܴ������֧�֡����A����ʾ��δ�팢���У�����ЌW��������`�ṩ���õėl����Ҳ�ڴ�ͨ�^�����������������»��������{�ݳ�������һ���W�����Ļ���Ƭ��

��һƪ���永�����ڣ��ϲ�����ش���������α�ӳ�Ʒ�Ͳ�ҵ��

��һƪ����������Ю���Ͳ��˴���г�

�������������ѧ

- ���Ͻ���Ƭ�������ܽ������������Ƴ�����ط��� ��ѧǰ������������չ�С�������

- ��˹�������ʵ�ֿ۷ǹ�ĸ������ͬ������27.39%��ӯ��������������

- ������н���롰����ǻ�ͬƵ���� ��ѧ�˶���ӭ�����˹ھ�

- ������˱�����Ա�����ǵġ��������֡�������û�ʸ����ڸ�λ����������⾭��ʧȥ

- �ַ��������嶯�ﺽ�����乤��ָ�ϡ�

- �Ϸ��л���·����Сѧ��������ӳ��У����������Ӧ���ڿ��� ���ǻ������ڽ�ѧ

- �ٽ���У���� ����������Сѧ��չ��У�����ɳ�ϵ�л

- ���ϵ�����˾��ַ��ӹ�˾��ʦ�ĸ�����������ҵ��������չ

- ������� �����Ҹ�ح�Ϸ������ҵ2023������ڡ�Բ����Ļ��

- ������Խ���������������һ��һ·��

- �㶫�����Կ���ʲô������

- ɽ����Ӫ��������������� �ڼ��Լ���·�

- ����Ů�����ʱͻȻ������ͣ�����ķθ���+AED������������

- ��գ�������ְ

- 1-9�º��ڸۺ��ع��������ӹ���ֵ���Ե�������ҵ�������ص�404Ʊ �ϼƻ�ֵ1.

- �ط����ܺ��ϣ����ƴ�У�ѻؼ�����

- ��ˮ��������з

- ���֡�����ߡ��ܱ���𣿴��ǡ���

- �����ϰ���ȫ���ֻ�CIS������������20�ڣ�ͬ���½�14%

- ��һ֧�������ݸ��ദ����

- �Կ��������רҵ������Щ��

- Զ�̡����ǡ������ʽ�����Դ����������

- ��ϲ�ӣ��ܱ��ϵϰ������dz����ң��´ºſ������Ҷ���������

- AI���ܽ����DZ�

- ͬ��۵�