手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com基层治理中融媒体中心的信任建构*

[摘 要] 县级融媒体中心的出现,使原有政治信任关系中县级政府信息宣传这一中介转型升级为基层政府与公众的互动平台,它也越来越成为政府与基层群众之间信任建立的重要渠道。通过广东省开平市、廉江市等5个县级融媒体中心的调查发现,轻民生的报道框架、舆论引导缺位、民生服务未激活等问题削弱了信任的基石。要提升政府公信力,使其成为建构良性信任关系的主体,应引导群众参与新闻生产、以“媒体+服务”助推乡镇发展、构建地方知识与共同体。

[关键词] 融媒体中心 基层治理 信任 共同体

信任作为一种非常宝贵和稀缺的社会资本,在交往关系极大拓展与深化的现代社会尤其如此。而在各种信任关系中,社会公众对公权力的信任尤为重要。[1]信任的脆弱性使得信任一旦被破坏就需要漫长的时间修复,甚至永远无法恢复如初,从而产生“塔西佗效应”循环,即一旦政府失去公信力,不论说真话还是假话,做好事还是坏事,都会被认为是说假话、做坏事而引起人们的厌恶,从而引发信任危机。

基层政府的业务流程、行政人员的道德素质和业务能力都时刻影响着政府在民众心中的形象。“随着社会治理重心向基层下移,政府及社会组织利用政务微博发布信息、解读政策和办事服务的能力也向基层下移。”[2]中宣部媒体融合专家宋建武甚至认为,“县级融媒体中心,将会成为我们党重要的执政手段”。[3]发挥县级融媒体中心的作用有助于政务信息的精确传达、精准落实,更好建立政府与群众之间的信任关系。因此,县级融媒体中心建设可以提高基层政府公关和信任水平,加快传统媒体与新兴媒体的深度融合,服务地方经济与公共服务。

一、主流媒体的信任建构及其影响因素

当信任主体由个人变为公众(包括个体、群体和组织),对象由个人变为政府,那么,人际之间的信任就会扩展成为公众对政府的信任——政治信任。[4]政治信任通常被定义为公民对政府或政治系统将运作产出与他们的期待相一致的结果的信念或信心。[5]社会越来越重视政治信任,主要原因在于它是执政合法性和执政有效性的需要。[6]公众对于政府的信任程度,将影响公众交纳税金以及公共事务的参与意愿,甚至影响公众对于法律的遵循,这些都是影响政府能否正常运作和社会稳定的重要因素。[7]影响政治信任的因素很多,包括教育水平、社会问题(比如犯罪、贫穷、暴力)的有效解决程度[8]、政治人物或民意代表的动机[9]等。而决定公众政治信任水平的高低,令公众感到信任的对象,可以是政府运作过程、政务人员或候选人,亦或是媒体。

主流媒体是公众感知、判断社会环境的窗口及预测未来不确定性的渠道,对社会成员的政治、社会态度有着重要影响。关于媒体与政治信任建构的研究存在两种截然不同的观点,一种观点是媒体接触会引发“媒体抑郁论(Media malaise)”,并导致公众政治信任的下降。罗宾逊(Michael J. Robinson)是这一理论的提出者,他认为人们通过电视获取政治新闻的频率越高,其政治信任水平就会越低。[10]乌斯兰勒(Eric M Uslaner)认为看电视与信任与否并没有直接的关系,他甚至认为有些节目形态,如娱乐性谈话节目、政治谈话节目与公众对机构低程度的信心、信任相关。[11]另一种观点认为媒体接触促进了政治信任。乌斯兰勒认为,公众使用印刷媒体与政治信任度呈正相关。[12]

有学者认为,之所以存在两种不同的结论,原因在于研究对象、地区、时间、方法不同,并建议研究引入更为细致的变量进行测量。[13]遵循这一思路,卢春天等对比传统媒体与新媒体接触对中央与地方的信任的影响,发现主流媒体均有积极作用,而以网络为代表的新媒体均有消极效应。[14]喻国明指出,我国“党管媒体”的体制在维系公众对政治体制和政府的拥护方面,常被认为具有类似于涵化意义上的“主流化”效果。[15]薛可等人则发现长时间接触非主流与非权威网络媒体,公众的政治信任会受到一定程度的削弱,取而代之的则是对政府不信任的增加。[16]除了媒介类型,报道内容也被认为会影响民众政治信任。雷伯尔(Graber)提出,大众媒体所报道的政治新闻,为民众提供了政府形象的素材。新闻信息与自身现有的政治知识与态度,整合出了对政府的认知图式。[17]新华社曾有调查指出,媒体存在的负面报道缺失、报道模式化、信息报道失实等问题,影响了媒体公信力和政府权威。

近年来,我国加快媒体融合发展,构建融媒体传播格局,融媒体传播成为信任建构的另一个变量。杨旎通过引入“政府公共关系”的概念,更好地解释政治信任主客体动态交互的信任构建过程,进而构建出融媒体视角下基于政府公共关系的政治信任模型。[18]黄楚新等指出,社交媒体等新媒体的信息交互博弈功能突显,传统一对多式的线性传播样式转变为多对多的裂变式传播,[19]公众不再是政府行为和绩效被动的感知和接收方,通过融媒体互动平台可及时对政府进行绩效反馈和广泛传播。周庆安等分析融媒体的实时互动后发现,公众对情境事实的了解更加动态多变,政府与公众间的互动反馈,使公众与政府形成良好的信任关系。[20]以往政府与公众的日常关系多局限在依赖传统主流媒体“自上而下”的政策宣传,而忽视了日常政府与公众关系的积极互动中的信任构建,反过来也影响了政府公信力和日常行政绩效。对此,有学者指出,政府应重视融媒体在培养公民意识、推动政策执行、促进政民关系、塑造政府形象等作用;因为县级融媒体以新兴形态将促进政府公共关系从传统的维系型、防御型、矫正型走向更具战略性、主动性和创新性的建设型。[21]

综上,目前关于主流媒体、社交媒体的政治信任构建的影响因素和路径研究较多,但关于县级融媒体对政治信任的建构研究较少,且主要集中在探讨县级融媒体互动功能和用户思维对政治信任的积极作用。本文将围绕县级融媒体中心如何搭建政府与公众之间的政治信任而展开,一是考察县级融媒体如何建构政治信任;二是聚焦于信任构建背后,分析广东省县级融媒体在平台建设、传播生态、舆论引导三个层面中信任建构出现的异态走势;三是探讨融媒体中心作为“信任代理”,如何保证政治信任良性运行,并提出建构路径。

二、研究设计

广东各地融媒体中心建设主要依托省级技术平台“珠江云”,构建全省“一张网”,县级融媒体实践走在全国前列。据广东省委宣传部统计,截至2019年11月,在广东省融媒体中心建设中,32个区和县委已经下发了正式的定职能、定机构、定编制的“三定方案”,18个县市区完成客户端的建设,7个县市11个区已经完成基本的指挥调度系统建设。相较于广东省其他县区,笔者所选择的廉江、鹤山、连州、开平、封山等5个县级融媒体中心构建了集微信、客户端、电视、广播和报纸等新媒体与传统媒体于一体的传播矩阵,融媒体建设基本框架比较健全,各个平台素材内容实现初步联动。

本文主要采用参与式观察、半结构化访谈法。首先,考察5个融媒体中心的建设情况以及与其他部门的合作情况,直接进入研究对象内部,观察和记录从信息获取、编辑采写、信息发布和反馈监督等内容生发的全过程,以获得包括文本、图像、音视频内容等一手资料并进行分析。其次,基于本研究建构深度访谈问题,搜集研究对象对于特定问题的看法。采访对象包括融媒体中心负责人(管理层)7人,媒体工作者(工作层)20人,个体经营户、农民(受众层)7人,最后根据访谈材料整理形成访谈记录。

三、县级融媒体中心建设与信任实践

访谈发现,广东省5个县级融媒体中心根据当地实际情况,尝试从平台建设、舆论引导、“服务+”思维等方面进行基层媒体的信任实践。具体表现为:以平台建设为基,建立新媒体矩阵,进行集约化内容生产;设置反馈渠道,增强政民良性互动。

1.作为信任建构基石的平台建设

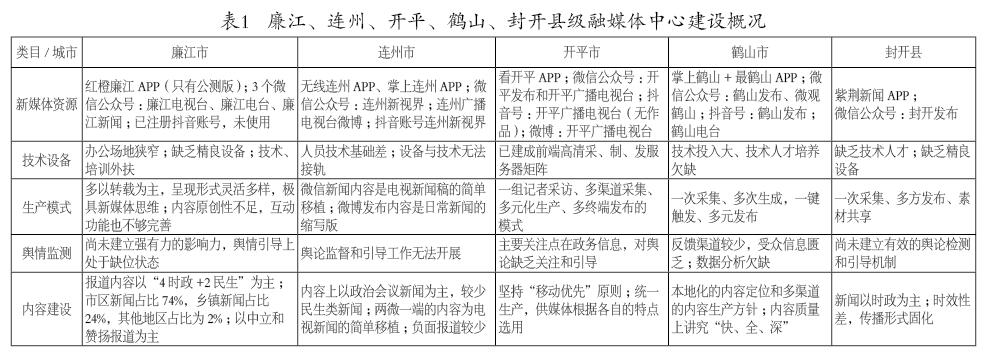

笔者从新媒体资源、技术设备、生产模式、舆情监测、内容建设等全面总结广东省五个县级融媒体中心建设情况(见表1)。

第一,新媒体资源上,一般会尝试建立新媒体矩阵(包括县级微信公众号、县级微博账号、县级新闻客户端、县级抖音账号),5个融媒体中心平均拥有3个以上的新媒体平台。其中,值得一提的是鹤山广播电视台,鹤山电台主动与全国最大的专业音频手机平台蜻蜓FM进行战略合作,收听总人数为131.47万,收听次数在该类电台中排名第一。虽然拥有较多的新媒体资源,但并非都充分利用,比如廉江市红橙廉江APP处于试运营状态,未正式上线;主要运营的微信公众号有廉江电视台、廉江电台、廉江新闻3个,目前总用户数15213人,常读用户数5083人。封开县融媒体中心新媒体资源只有客户端与微信公众号,其他新媒体平台均处于试水状态。某电视台负责人C表示他们不是不愿意尝试更多新媒体,而是在做之前,需要把这个东西弄懂,才能充分利用资源,服务群众。

第二,技术设备上,资源或水平不一。开平市、鹤山市县级融媒体中心重视设备的资金投入,因此技术设备支持充足,而其余3个中心则出现缺乏精良设备、办公条件落后、技术人员缺乏等问题。2017年鹤山市投入300万,进行办公室维修、设备升级,采编播全部实现高清。从建设投入资金来看,鹤山市融媒体中心花在硬件设备上的经费比较多,这是融媒体中心建设的基础架构,每年的技术升级、更新等都需要不小的经费开支。某技术部C员工表示,广播电视台设备较为落后,台里只有一台采集机系统,导致记者们素材导出需排队进行。目前,广播电视台为推进融媒体建设,也在积极采买设备。廉江市政府很支持融媒体工作,给电视台批了700万购买直播车等设备。H记者还表示,在设备购买齐全后,如何增强自身“造血”功能才是最必要的。

第三,生产模式上,尝试进行集约化生产。鹤山融媒体中心是广东省县级融媒体中心建设的“标杆”,其以新闻一体化为突破口,旨在通过架构重塑打造新闻生产的“中央厨房”,使信息传播向“一次采集、多种生成、多元发布”的融媒体生产模式转变。通过媒体之间横向整合,不仅使每一条新闻作品让用户在视觉、听觉、触觉上都具有强烈的交互体验,进一步加深对新闻作品的感知,也实现了传统媒体与新媒体的充分融合,发挥出1+1>2的良好宣传效应。相较之下,廉江市融媒体中心,新媒体直接照搬报纸、电视的内容,未能实现不同平台、不同特色的生产模式。

第四,内容建设上,存在报道内容的模式化、时效性差、负面信息缺失等问题。一是过于模式化的报道影响民众信任。从表1可知,5个融媒体中心在报道内容上均呈现重时政、轻民生的现象。有些报道关注点同样是聚焦于领导讲话、会议举办、精神宣传等方面,文化、民俗、生活等资讯较少被关注,老百姓喜闻乐见的民生新闻较少。员工B表示在他看来,政府主要将融媒体中心当作县委县政府政务工作宣传的耳目喉舌,而没有群众意识,没有达到真正为大众服务的水平。市民C表示更倾向于与当地生活紧密相连的新闻及生活娱乐这两类信息,例如实时交通情况、旅游资源、车祸事故等当地民生热点。二是信息的延迟报道和负面信息的缺失对民众政治信任产生影响。有些县市虽然建立了采编中心,以求即采即编即用,但实际与理想相差甚远,目前仍然是多级审核编发的传统模式。某中心主任C表示,因为传统采编流程的限制,中心记者采集到了信息,还需要主任审稿、领导批签等步骤,一直到晚上八点钟才能播出,而当地自媒体早已发布相似内容,受众的流失成为必然。再者,新闻报道多以中立和赞扬报道为主,负面报道几乎为零,这样可能会使一些亟待解决的问题无法浮出水面。

2.作为信任建构保障的舆论引导

新媒体之于舆论引导具有双刃剑效应。一方面,自媒体时代,公众参与政治生活和社会治理的积极性提升,对公共热点事件和某些关乎公众切身利益的公共事务领域关注度增强。另一方面,若媒体没有在第一时间对热点事件进行解释和说明,公众极易轻信谣言,出现信息不对称。

例如,某县的融媒体中心由于种种原因,无法利用这一优势获取一手新闻线索,舆论监督和引导工作无法开展。中心记者G向笔者透露,许多与民众切身相关的题材无法采集。多数以受众为导向的民生类新闻,如车辆碰撞、消防火灾等略带猎奇性的新闻,受有关部门制约无法实现采编与分发。有的地方政府仅将融媒体中心作为服务党政新闻的工具而对其自主性缺乏重视,两者也无法保持良好的信息交换关系。除此以为,还有些融媒体中心运营的多个新媒体平台由于设置的反馈渠道少、奖励少,以致鲜有来自受众的反馈。

3.作为信任建构核心的“服务+”思维

张维迎认为,只有建立了通畅的信息交流机制才能促进信任的成长。[22]对于处在基层的民众,虽然能够通过网络直接获取政府的信息。但对于政府而言,能否全面地接收来自基层人民的诉求,单靠网络是不够的,必须通过精准平台建立起与民众直接有效的沟通途径,县级融媒体则是最优选择。

“服务民众”的类专业主义理念一直贯穿着政府对基层治理实践理念的规划,县级融媒体建设的终极目标也是如此。鹤山融媒体中心推出“最鹤山”APP,是以“政务+资讯+服务”作为核心定位,为本地受众提供最新鲜、最贴近的政务信息、生活资讯及服务的综合平台。“最鹤山”在网络资讯抓取、数据监测、受众反馈方面等体现出优势,内容覆盖全市各镇街、职能部门的政务信息、本土新闻、娱乐活动资讯等类别,用户可以在这里随时随地获取最权威最新鲜的本地新闻资讯,及时了解与自身息息相关的民生热点政策。通过设置“鹤山圈”“问答”等栏目以增强与本地受众的良性互动。

相较于“最鹤山”在服务群众这一功能上获取的良好效果,连州融媒体中心的“掌上连州”尚处于审核阶段,虽展现出“服务民生”的理念,但具体实施还需要和相关政府部门连接和协商。连州电视台A主任表示“服务民众、提高阅读量、扩大影响力”的理念一直贯穿着领导层对融媒体中心建设结果的期待,但具体操作中会有一些冲突。县级融媒体能否搭建起政府与民众沟通的桥梁,如何为用户提供精准的服务,是能否得到民众支持和信任、吸纳用户的核心。政府既是政治信任的受信方,同时又是县级融媒体中心建设中不可分割的部分,政府既要为中心提供党务政治咨询和重要信息,还要与县级融媒体合力连接用户、服务用户、巩固用户,实则为政治信任可持续根本所在。

四、信任建构的路径

通过对广东省县级融媒体中心的田野调查后发现,轻民生的报道框架、舆论引导缺位、民生服务未激活等问题正消解着群众对政府的信任。在中宣部县级融媒体中心建设现场推进会上,将县级融媒体中心定位为主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。因此,本研究从舆论阵地、综合服务、社区信息枢纽等三个方面论述县级融媒体中心对政治信任建构的具体路径。

1.以信息与参与的方式,提升透明度,促成社会共识

在传统模式中,新闻机构要通过优秀内容来赢得公众的信任,承担起在公共领域的引领责任。[23]而在融媒体中心的话语引导中,除了及时的信息、优质的内容,还要注重公众参与,增强信息透明度,在多重引导中促成社会共识产生。

通过对广东省县级融媒体的调查发现,传播渠道和采编体制的缺陷,造成信息传播不畅通,作为基层官方媒体的县级融媒体在舆论引导上缺席。在社会化媒体的背景下,县级融媒体想要占领舆论引导高地,要做到信息的及时、有效、公开。基层群体事件发生时,为了避免民众被虚假信息所误导,地方媒体一定要及时无误地公开相关信息,满足民众对真相的追求。尤其,在日常报道中,对本地信息的公开,是培养群众黏性的重要举措。因为国内外大事由各大主流媒体、商业媒体在传播或多级传播之后,无法做到时效性、信源独特性的县级媒体再参与进来只能是“炒冷饭”了。因此,县级融媒体中心要做的是“深耕本地”。把老百姓衣食住行相关方面的信息也纳入进来,成为当地政府和当地老百姓了解本地信息、本地服务的一个重要的窗口。

除此,要注重在新媒体上进行沟通、互动。因为网络话语实践蕴含了网络社会的微观互动与话语权力。[24]县级融媒体的互动功能为分析政治信任过程提供了新的解释框架。县级融媒体“以用户为中心”的理念使得政府与公众的关系形成良性循环。田龙过认为县级融媒体的用户思维,在政府与民众关系的互动过程中,形成“公众期望输人—政府作为—绩效输出反馈—政府改进回应”的主客体良性循环系统,有利于良好政治信任的输出。[25]

遵循基层群众信奉的“眼见为实”的朴素的认识论,让群众参与到新闻生产流程,会带来相当牢固的吸引力和公信力。新媒介技术为公众参与提供了更多途径,公众的参与甚至还会促成透明性成为一种新的专业权威的实践方式。[26]由此,接近性在县级新闻的价值体系里显得尤为重要。接近性包括地理上的接近、心理上的接近。县级融媒体要关注的新闻事件发生地与群众所处的地理位置比较接近,这有利于让群众选择关心自己身边发生的事情;关注的新闻与群众息息相关,从而在心理上能够引起群众的共鸣。也正是接近性和相关性,群众能够并且乐于参与进来。也正是这样,新媒体中信息的算法推荐得以广为流传,才可能会有今日头条所标榜的“你关心的,才是头条”,有接近性就更可能有参与意愿。

从考察新媒体的传播特征来看,传者的分发和用户的转发共同构成传播流程,新闻信息产品和用户参与共同塑造新媒体产品的最终形态。县级融媒体中心将用户参与和协商民主的媒介功能衔接起来,充分发挥媒体的信息公开、民意收集、公共议事等功能,将其打造成公民参与基层社会治理的高效平台。

2.增殖“新闻+服务”功能,打造综合服务平台

县级融媒体中心要积极促进公共服务。公共服务的概念并非政府单向为公众提供公共产品,而是要积极提倡公众参与和公共服务的有效互动,既能够提高服务的精准性和有效性,也能提升服务的质量。

首先,提供贴近本土生活的、实用的信息。随着媒介“新闻+”特征的出现,县级融媒体应利用“新闻+服务”的传播形式,打开基层群众参与在地化传播的入口。整合丰富的传播资源,除了基本国家政策方针信息,要传播当地特有的民生信息,为用户提供比如关于天气、交通、医疗等与民众生活息息相关的服务性内容。终端用户既包括城市居民,也有农民用户,分门别类地开设各类主题频道和栏目,有针对性地满足用户的兴趣爱好和新闻类别追求。如考虑农村、农民、农业的特殊性,为农民用户提供及时有用的“三农”信息和服务,用通俗易懂的语言、喜闻乐见的形式推送他们需要的信息。

更为重要的是,要聚焦为用户解决实际问题、提升群众收入水平。例如,浙江长兴县传媒集团把传统的“向用户卖广告”转型为“替用户卖产品”,直接为用户创造销售额,增进内容本身及衍生产品的服务性,打造出“县域+媒体+电商”的新型电子商务公共服务平台。“农户直播卖红薯解决滞销问题”就是一个典型例证,既解决了农民实际关切的问题,体现出人文关怀,又是受众喜闻乐见的传播形式,提升了传播效果。广西融水县通过“服务+电商”“服务+旅游”“服务+劳务对接”等形成了“融水模式”。融水农产品电商平台通过整合融水县农产品资源,汇总线上线下的销售渠道,建立农产品的数据库,梳理好供销需求平衡,制定相应的广告营销策略,提高农产品的销售量。2019年直接带动13550户农户(其中贫困户6139户),户均增收2000元以上,平台延伸出来的扩大生产、运输、配送、包装、售后服务等工作增加400多个就业岗位。

3.构建社区信息枢纽,建设基层文化共同体

县级融媒体要将新闻媒体转换为用自由流动的数据资源,打通县域党和政府各级组织、本土各类企事业单位、县域海量用户之间的界限的新型媒体平台。县级媒体最大的特色在于近地区位优势,即最接近基层人群的通道之一,其应充分发挥这一优势,弥补上级媒体难以嵌入社区生活的缺憾。

首先,县级融媒体要从“连接”的角度,通过广泛聚合和有效运营各类本土资源,聚集起海量用户。例如,鹤山市的“最鹤山”APP承接了中央、省级新闻资讯,发挥了“中央”和“地方”的信息枢纽功能,既是以本地新闻资讯为主的权威新闻客户端,也是一个集便民服务和社交生活于一体的综合平台。这需要平台对县域环境、受众身份和新媒体传播习惯进行分析,将核心资源收集、整合后再重新分发,使其流动到最适合的地方,实现人与物、人与信息、人与人、人与政府的连接。这一功能的实现以数据的搜集、传输、共享、分析和开发为基础,因此需要从政策层面推动政务信息化建设,统一数据结构和标准,确立公共数据开放制度,将融媒体中心作为公共信息平台。

其次,还需充分连接党政部门和社会单位,将他们作为为用户提供移动化、场景化的政务服务和生活服务的供给方,打破“信息孤岛”的割裂现状。通过融媒体业务和社会服务的相结合,为政务部门提供优质的终端入驻条件和服务,也为需求方和供给方提供了一个深度交流、互利互惠的平台。搭建线上高效快捷的政务办事大厅,实现政府与本土用户的硬连接,从而提高当地民众对政府的信任度和忠诚度。

由于空间的邻近性、心理的接近性,县级融媒体可从地方需求、观念、文化出发,打造地方共同体。共同体包含着社会中存在的、基于主观上和客观上的共同特征(这些共同特征包括种族、观念、文化、地域、身份等)。而县级融媒体主要目标群体是县域人群,传播的是县域事件与文化,信息枢纽也以县域信息为内核进行信息流转,并形成具有特色的地方知识。这样一来,容易形成更具共性的观念和集体价值。共同体之于社会治理的作用主要体现在成员个体,他们依靠共同体获得身份、也依靠共同体帮助其满足各种依靠自身无法满足的需要,如应付重大的灾害、疾病等带来的困难,通过参加共同体的各种活动来满足其精神需要,如获得社会认同和归属感等。尤其从长远来看,有利我国建设中国文化和价值。县级融媒体中心直接反映乡镇基层群众的喜怒哀乐,与基层政府共同铺设社会治理、媒体融合的最后一公里。因此,县级融媒体中心建设地方共同体不但有利乡村文化建设,扭转乡镇空心化,还有助于国家本土知识的孕育与共同价值的促成。这也可能正是国家大力发展县级融媒体中心的要义所在。

(作者单位:暨南大学新闻与传播学院)

*本文系国家社科基金重大招标项目“媒体深度融合发展与新时代社会治理模式创新研究”(19ZDA332)研究成果

参考文献:

[1]李海青.治国理政新思想对“塔西佗陷阱”的破解[N].新华日报,2017-09-27

[2]人民网舆情数据中心:2018年上半年人民日报·政务指数微博影响力报告[EB/OL].http://yuqing.people.com.cn/n1/2018/0803/c209043-30205381.html

[3]宋建武.县级融媒体中心建设要重点在移动端做增量 [EB/OL].http://media.people.com.cn/n1/2019/0121/c14677-30580106.html

[4]赵泉民.论转型社会中政府信任的重建——基于制度信任建立的视角[J].社会科学,2013(01)

[5]Easton, David. A Systems Analysis of Political Life[M]. Chicago:University of Chicago Press, 1965

[6]马得勇.政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究[J].经济社会体制比较,2007(5)

[7]舒全峰.基层民主、公共领导力与政治信任——基于CIRS百村调查数据的实证分析[J].公共管理与政策评论,2017(4)

[8]Newton, Kenneth, Pippa Norris. Confidence in Public Institutions:Faith,Culture,or Performance[M]. Princeton:Princeton University Press, 2000

[9]Joseph N. Cappella ,Kathleen Hall Jamieson. Spiral of Cynicism:The Press and the Public Good[J]. New York: Oxford University Press, 1997

[10]Robinson M. Public affairs television and the growth of political malaise: The case of the selling of the pentagon[J]. American Political Science Review, 1976

[11][12]Uslaner.Erig M.Democracy and Social Capital[M].Cambridge University Press,1999

[13]牛静.传媒与政治信任之关系的研究现状及展望[J].国际新闻界,2012(1)

[14]卢春天,权小娟.媒介使用对政治信任的影响——基于CGSS2010数据的实证研究[J].国际新闻界,2015(5)

[15]喻国明.九十年代以来中国新闻学研究的发展与特点[J].新闻学研究,1997(55)

[16]薛可,余来辉,余明阳.媒介接触对政府信任的影响:基于中国网民群体的检验[J].现代传播,2017(4)

[17]李春梅,牛静,翁林.政治信任的影响因素:基于媒介研究的视角[J].编辑之友,2014(5)

[18]杨旎.融媒体时代的政府公共关系:分析政治信任的第三条路径[J].中国行政管理,2019(12)

[19]黄楚新,王丹.媒体融合时代下的传统媒体转型[J].中国传媒科技,2014(21)

[20]周庆安,王静.媒介融合下新闻发布与社会信任变迁——2018年中国政治传播和新闻发布观察[J].新闻与写作,2019(2)

[21][23]高慧军,黄华津.新时代我国政府公共关系优化研究[J].中国行政管理,2019(6)

[22]张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002(10)

[24]白红义.新闻研究:经典概念与前沿话题[M].上海:上海交通大学出版社,2018

[25]田龙过.县级融媒体中心建设的关键:打通与用户的“最后一公里”[J].中国编辑,2020(1)

[26]吴海琳,王敬贤.网络公共空间分化及其发展新趋向[J].福建师范大学学报,2020(1)

最近更新网络教育

- 改善医疗服务 北京今年推出45个医务社工多元培育服务项目

- 德易车金融促成服务,让你不再与心爱的汽车失之交臂

- 华东院青年工程师参与第三届“问道自然”杯职业技能展示大赛载誉而归

- 成人高考没毕业有证书吗 学历作用

- 电大和夜大是什么教学方式呢

- 【引央企 有“冀”策】落户一家央企 壮大一个产业

- “艺·智”讲堂|人文讲堂(第十季第二讲):对联的智慧——例谈创作实践

- 台州市高层次人才交友联谊活动等你来报名!

- 截至9月末 那曲金融机构累计投放绿色贷款4.74亿

- 美媒将30队中锋分6档:火箭申京倒数 湖人浓眉2档 两人共享第1档

- 郑州都市圈致力打造辐射全国、链接全球的中部地区开放高地

- 与冠军同行扬体育精神:执信中学校运会冒雨竞技

- 广州高三要考体育!成绩将影响毕业,选卓越教育高考学校冲刺备考

- 朕匜,人类最古老的法律萌兽——文物里的法律故事①

- 昌乐一中在昌乐县2023年教职工乒乓球比赛中勇夺桂冠

- 凝心聚力 助推医疗保障高质量发展

- “学校家庭社会协同育人”城市模型在山东潍坊发布

- 答应我!金秋有龙江高校才最美!

- 从“网络靶场”驶过 :智能网联车安全测试方法论

- 教育优质均衡发展丨大冶市实验中学教联体让农村课堂“活”起来

- 学法减分20题库及答案,20题库及答案速成,轻松通过学法减分!

- 海外归国青年教师暨第七期骨干教师国情教育研修班顺利开班

- 市域产教联合体助力技术攻关

- 雅思口语历史人物话题

- 【政策解读】加格达奇区民政局惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放政策解读