手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何评价韩国导演奉俊昊?

2 月 10 日,奉俊昊成为了韩国历史上首位拿到奥斯卡最佳导演奖的韩国导演。

本题为「30 天『不断片』挑战」打卡问题,无论你是类型片爱好者,还是资深剧迷;不管你是阅片量过千的发烧友,还是某位导演的资深粉丝,都希望你能在这个挑战中诚意安利,收获同好。还有最高 2,000 元京东卡、刘看山周边、盐选会员卡等你来拿!

戳这里查看「30 天『不断片』挑战」完整活动规则 >>> 2000 元奖金等你拿 | 30 天「不断片」挑战

点击关注圆桌,还有更多有奖问题等你来答 >> 30 天「不断片」挑战活动

奉俊昊是极其会讲故事的导演。

编导合一创作习惯也使我们能相对不受过多干扰,比较清楚的讨论他的个人特色。

一、毁灭型悲观主义小人物之友。

1、社会性题材

社会学专业出身的奉俊昊非常倾向选择与生活贴近的故事题材,挖掘现实生活本身的戏剧性来折射社会现实。

●《绑架门口狗》,现代人普遍存在的精神压力被狗引爆后的闹剧。

●《杀人回忆》,各国都常见的女性受侵害事件。

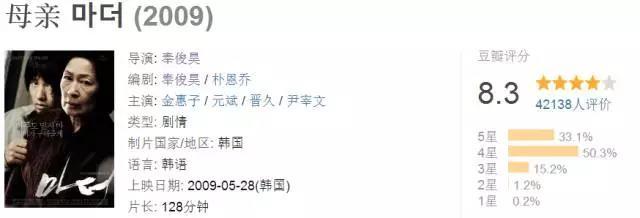

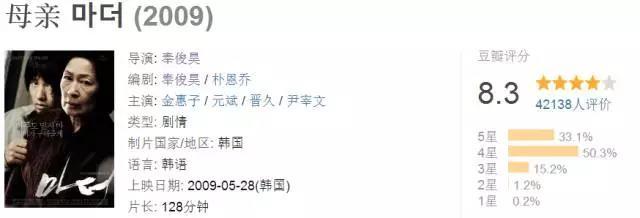

●《母亲》,小药材店老板娘母性的善恶相对论。

●《influenza》,不良青年进化史。

●《雪国列车》,封闭车厢社会学。

2、人物去英雄化

主人公大多是社会底层人士,具备小人物式猥琐感。反传统角色设定。

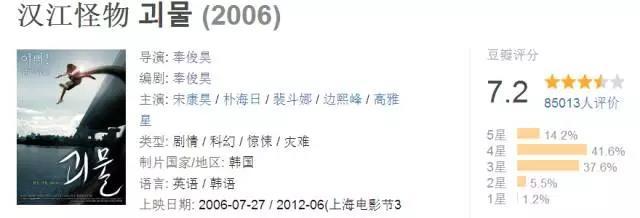

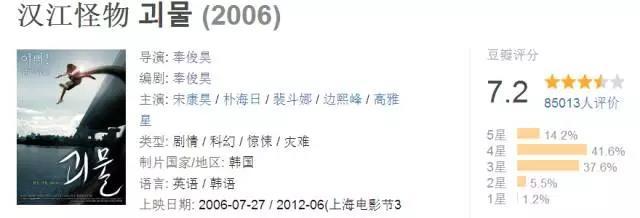

●《汉江怪物》,反传统父亲形象,塑造痞子气男主。

●《母亲》,反传统母亲形象,塑造黑化母爱。

●《杀人回忆》反传统警察(正面:高大全救世主。反面:蠢笨无责任感。)形象,塑造正负面皆有的饱满警察。

●《雪国列车》,反传统「救世之星」,男主有黑历史,性格也并不坚毅。

3、从社会之苦到人之苦的讽刺

●不割裂人物与社会的责任,不将单一地所有责任推给体制与外部。进行对体制和人物本身的双重讽刺,强调人物与环境共同作用。全面批判的过程中不偏袒某方。

《汉江怪物》,讽刺美帝,讽刺韩国体制无能。

《南极日记》,讽刺人的宏大理想与事实对比的可笑,讽刺困境中的人性。

《杀人回忆》,讽刺安全体制,讽刺小人物本身性格的自我矛盾,同时表现对自己国家的忧虑。

【《雪国列车》,在他之前的电影中相对较为清晰的正反双方基础上进一步模糊了边界。

尤其注意:它并非是很多人所说的「反体制」,甚至与传统的同类片比较还带有相对意义上为体制辩护的成分。

在传统电影中,反抗者通常都遭受了毫无原因的非人压迫,但在此片中这种不公的压迫带来的正义感被弱化。甚至没有正义方——反抗者的动机是并不光明的。

因为反抗者是依靠Wilford提供避难所与食物才得以幸存的(注意:是直接的施与,而非反抗者付出劳动换取报酬的交易。),所以虽然施恩者对受惠者待遇并不高,但那个前提仍然给反抗者本身带上了很严重的「得了便宜卖乖」的嫌疑。

奉俊昊这次依然没有站在所谓的底层或高层任何一边,片中双方行为的动机都是合理的,所有人的行为几乎都是出自于趋利避害的本能。

在片中甚至明显地展现了末节车厢人的无知与非理性。海洋馆寿司店旁,黑人母亲Tanya和列车部长Mason的对话就能展现出两者对于「合理控制——平衡」的认知差异。

Wilford 对Curtis所说的那一大段话是洗脑,也是真心话。

而这种过度反抗的后果,就是整个世界的崩坏。

总的说,这次表达的主题是体制的宏观稳定与部分人利益的矛盾——没有人觉得自己是既得利益者。即「体制内没有赢家。」 】

●不划分绝对意义的好人与坏人,塑造立体人格,人物极少「主角光环」附体,不开挂,不赋予人物神性,彻底回归人性。

这也是他电影压抑感的来源之一。

【上面这点是针对他的大部分电影。但《雪国列车》例外。男主出现了严重的「主角光环」附体,人物虽然也是有黑历史的善恶两面兼备的领导者,但是并不立体,并不饱满——没有任何站得住脚的理由能解释他凭什么成为救世之星,凭什么他就能得到那么多人的信任。 】

●不动过多恻隐之心,不给人物过多善意。奉俊昊电影色调大多色调冷峻,比较爱好使用长镜头+斯坦尼康来提升情绪上的真实感。且热衷于毁灭其他电影中常用于承载「希望」的存在。列个表。

《杀人回忆》女学生。

《汉江怪物》小萝莉。

《母亲》援交少女。

《绑架门口狗》小狗。

《雪国列车》有意外

加上细节的步步紧逼如《母亲》开头那组的刀切镜头,更显压迫。

他的电影里没有人能活得高兴。

也正因为1和2提到的他所说的故事,所说的人物与我们日常所见人相近,而情节本身又及其勾人,在所以能够产生非常强大的移情效果,令观众产生强烈代入感。

二、花式故事杂耍大王。

他电影的故事都非常扎实饱满,逻辑严密无硬伤。相较朴赞郁电影视听上的美学享受,奉俊昊带给我们的快感更多来自故事本身。

1、反传统——大反转与段落反转

传统的犯罪片、科幻片等等,是有一个套路的,从整个电影大情节到小段落都有某种思维定式。

而奉俊昊擅长分散你的注意力,按照思维定式进行大量错误方向的暗示,令你陷入他误导中的后续剧情猜测,然后抛出反定式的意料之外情理之中的结果。

不光是整个大故事结局令你难以猜中,甚至在单个段落内也会进行数次反转,在你以为主角要脱离困境的时候、以为有希望了的时候突然掐死线索,令情绪突变。

例:

《汉江怪物》男主女儿的生死。

《绑架门口狗》楼道追逐戏。

《杀人回忆》三分之一处女人出门前脱掉红外套与火车轨道惨案。

而他的反转又非为反转而反转,他电影的信息量是非常丰富的,细节之处都做过无数伏笔,需要你去捕捉,经典例子就是《母亲》里的针线盒。

2、情绪张力的刻意压制。

●自私的惩罚:跟第一点中的第3小点有关,奉叔十分精准地把握到人热衷于推脱责任的心理。

类似于:当朋友受伤害,我们希望把伤害他的人打一顿,结果发现是他自己的错。

我们自己犯了罪,想找借口怪罪他人,却被绑在测谎仪上无所遁形。

而由于强烈的移情作用,观众下意识把自己代入了主角的情感中,会站在主角的立场上,产生「我的出发点是好的,我做的都是对的」的思维。例如《母亲》出于「保护孩子」目的、《杀人回忆》出于「查找凶手」目的、《influenza》出于单纯的「生存」目的,种种目的都看似有正当理由。

而奉俊昊就喜欢强调「你是错的。」

但不管是《杀人回忆》中警察对自慰男的拷打,还是《母亲》中的荒屋居住者的结局。不论动机多么迫不得已,总归是为满足一己之私而伤害他人。

观众(主角)在「别无选择」而行「亏心事」时受到绝望、羞耻、焦虑等等负面情绪缠身,怨气又不能转嫁他人,只能自伤经脉。

说奉叔,不能不提朴赞郁,朴赞郁暴力美学虽然看似口味较重,但经过渲染后锤锤入肉带来的大开大合式神经质是可以满足观众的发泄欲望的。

而奉的暴力行为始终较为冷静克制,尽力不做过多情感渲染。加上极少出现纵情大哭或大笑的戏。即便有,也是在「哭出来」之前就转换场景,情绪未来得及发泄就被堵住,彻底保持封死你心理情绪宣泄点的目的。

真是讨厌的家伙啊。

朴是外伤,刀口密布,血肉模糊骨尽折。

奉是内创,皮肉光整,肝胆破裂筋全断。

伤害值一样,但痛的方式截然不同。(两者齐虐最是爽!)

●节奏的掌握:

用镜干脆,毫不拖泥带水是所有好导演的品质(若是没有剪辑权的导演,那就很多是好剪辑的品质)。

而他的特别之处在于——热衷于提前一步——即前一点提到的,情感发泄的及时卡断。

众所周知,好电影的剪辑,每个镜头一定一帧不多一帧不少,务必卡在最妙的剪辑点上。

而他几乎所有的作品,涉及到表意性的、情绪饱满上升的镜头,都会在正常电影的基础上减掉几帧,刻意卸掉一分力。

这一点看似微小,但正是这一点特别而精准地加强了前面所说的负面情绪带来的滞涩感和焦躁感(男同志请脑补箭在弦上突然发现丁丁被切掉了一截的感受)。

三、商业之星。

奉俊昊是韩国票房第一导演,这方面一直玩得很溜。

他很少探讨过于深邃的哲学隐喻,多注目于社会。虽然艺术风格没有朴赞郁浓厚,但带来的好处就是片子相对而言老少咸宜,各个文化层次的人都能看到自己想看的东西。是专业人士和发烧友心中的「好电影」,也是进电影院吃爆米花谈情说爱的人心中能值回票价的「好看的电影」。应该商业上能走得比较顺。

非他导演的编剧作品我只看过一部——《南极日记》,坦白说感觉剧本欠火候,伏笔处处最后却留了大坑,明显不完整。不知是否导演问题,如果不是,那不排除他导演水准大于编剧水准的可能。

奉叔自编自导的作品还是很棒的。

至于演员,因为不是他主业,也没做过多关注。

总之,奉俊昊是一个能把艺术水准和商业价值完美融合的优秀导演,这很难得,不要问我为什么。

目前没有发现他其他的缺点,不知是否爱太深以致障目。 希望有发现他缺点的人来跟我聊聊。

还有一些是要结合电影史的角度思考的,等我再多看点了来探讨吧。。。

暂时想到这么多,还有的就等3月17号看过《雪国列车》再谈【简直期待得浑身发烫啊】。

其它遗漏,日后补上。

=====================3.17的分割线==========================

看完《雪国列车》了,不是烂片,但绝对不是奉俊昊该有的水平。怀着对他一贯的期待去看,失望了。

本片最大的亮点就是我在第一点的第3小点那幅图下面提到的体制探讨的新意。

然后形状一样的多节长方形车厢在用镜上玩出这么多花样也很有意思。

但核心缺陷是剧本。剧本出现了《南极日记》出现过的问题。

主角站不住脚是最大的硬伤(在前面的塑造立体人格那点有提),配角也薄弱。

节奏不稳,这是导演层面的问题,有几次情绪变化转折都不够顺滑,给人感觉导演急且紧张。前面提到的情绪张力刻意压制的好处在这片里没了,有些地方还用力过度(如斧头帮大战)。出现了以前从未有过的拖沓。

悬念抖散,男主角Curtis的人物背景吊了一路胃口,最后竟然是在开门前以大段台词的方式展现,而且台词还比较糙,败笔。

有难以前后呼应的无意义或者说过于刻意的情节设计,这个不细谈了。

至于被广大诟病的结尾,有人觉得应该被洗脑成功才是艺术上比较饱满的。我这里有另一种解读:他们停下的地方是冰天雪地,不是绿洲。列车引擎坏掉,能源停止供应,列车将会出现不再供暖,且食物补给不足的情况。

幸存的人能否以北极熊为食、还是被北极熊吃掉、还是在与雪地生命互不干扰的情况下耗尽车上储备而死去。是开放式结局(个人倾向于能源供给耗尽,所有人冻死。)

另,本次出现了两个看似奇怪的人:一个动机奇怪的人物和一个开挂的人物(此处针对前面说的人物合理性与不开挂。)

1、动机奇怪:机枪扫射游泳池+桑拿室被打趴+最后和宋康昊肉搏的暴力狂人。个人发现似乎很多人觉得这个人物像是为了反派而反派,故特地在此提出一下,这里有一条隐线:在这个片子里按照传统模式探讨了友情,亲情,爱情。友情和亲情大家都能看见,那爱情呢?

奉俊昊这次用作爱情代表的,是同性恋。暴力狂人敌我不分的疯狂来自于爱人的死亡——在末等车厢,去给Andrew右臂上环截肢的靠在肩上的长发男就是他恋人,后来在斧头帮大战后被南宫民秀的女儿尤娜杀死了(注意那里的眼神特写)。所以他一路都在追杀她父女,为了给恋人报仇。

2、开挂:尤娜。透视眼。如果要理由,那就是她出身在车上,所以在车上的感知能力强于其他人一些,能够根据隔壁车厢的声响等分析有没有人(类似古人听地面判断敌人骑兵远近)。至于其他出生在车上的孩子为什么没有?因为其他孩子不知道怎么运用这个高感知能力,而她爸是设计师,可以给出合适的引导,所以只有她知其然也知其所以然。

还有一部分部分关于《雪国列车》的细节,补在了前面括号【】内。

他的长处向来在取材现实的以点带面,这次讲科幻架空可能有点不习惯。加上新到好莱坞,刚换主场可能跟朴赞郁一样,都需要一段适应期。

虽然这次表现不如我意,但是我对他的综合评价大方向依然不会改——奉俊昊是一个能把艺术水准和商业价值完美融合的优秀导演。

希望他能尽快找到最合适的走得更远的路。

四年前,朴赞郁、金知云、奉俊昊,三位在本土备受推崇的韩国导演,齐齐进军好莱坞。

各有独特风格,且名声在外,拥趸无数。他们在韩国本土,甚至有着一呼百应的能量。

但来到好莱坞后,他们却发现这梦工厂,不如想象般美好。

虽说地位不至一落千丈,但对导演来说,最重要的拍板权力,却不在自己手中,而是制片人等说了算。

奉俊昊曾戏说,“我们三个经常聚在一起,边喝酒边看片,比谁的创作被干预最多,就像讲恐怖故事一样。”

很多人都会以为,出了“雪国列车剪辑事件“后,奉俊昊的话语权岌岌可危。

但其实不然,相比其他两人,奉俊昊不可不谓幸运儿。

他的电影,虽然发行受到阻碍,但命根子一般的“最终剪辑权”还握在手里。

单这一点,就能看出奉商业性为真理的好莱坞,对奉俊昊的信任。

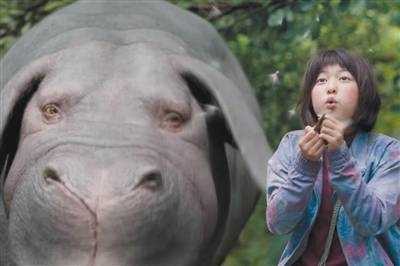

这也延续到了他与美国合拍的新作《玉子》上,提名戛纳金棕榈奖,饱受争议的国际合拍大作。

还请来杰克·吉伦哈尔与蒂尔达·斯文顿等一众明星,投资近600亿韩元,参与“Plan B计划”。

但因本片与流媒体巨头Netflix深度合作的关系,《玉子》在戛纳参展时,风波不断。

评委认为其规格不符要求,连记者见到片头LOGO都嘘声不断。

原因很简单,就像评审团主席佩德罗·阿莫多瓦所说,“金棕榈不会给网大”。

可见这个标签,在主流群体里,多不受待见。

且不论奈飞,到底如之奈何了传统影视产业,奉俊昊和对方合作的原因却很实在。

“从组建团队、创作自由到终片剪辑,Netflix保证了我对作品100%的掌控,而这一般是像斯皮尔伯格这样的神级导演才有的特权。”

是的,代表“开放和国际精神”的戛纳,这一刻却显得如此保守与刻板。

到底是真的“照章办事”,还是对此有些恐惧?

当然,力挺奉俊昊导演的也不是没有,昆汀就是一例。

他在澳门领奖之时,听闻可以与奉俊昊见面,立刻转战韩国。

两天时间,两人相谈甚欢。

昆汀盛赞奉俊昊,“他是我见到导演中最有趣的一个,斯皮尔伯格所展现的非凡才华,如今的奉俊昊身上同样存在。”

从海报来看,所谓玉子就是其中那庞大动物的名字,也暗示了其性别。

故事发生在韩国一处深山中,风景绝佳,人迹罕至。而玉子则是一只经过基因科技人工育种出的巨兽。

女主角MIJA,自小和玉子生活在一起,度过了十来年欢乐时光,感情深厚。所谓渴饮山泉水,饥食琼浆果。

但某天,厄运来袭。一家跨国生物科技公司夺走了玉子,将它带到纽约。明面上,是要让玉子参加所谓比赛,实际上,则是要把玉子送上餐盘。

于是,MIJA踏上了拯救玉子的旅程,只身从韩国内陆转战大洋彼岸。手无寸铁的小女孩,只靠着心中那个执念:要把玉子带回家。

但只看截图的话,你很容易误以为,这是讲述小女孩与动物和谐相处,追寻爱与理解的冒险故事。

但其实,这是一部由畜牧业+娱乐业+动物保护主义混搭而成的作品。

就小十君看来,奉俊昊依然走的是宫崎骏的老路——透过一人一兽的共同经历,呈现对现时现世的观察与思考。

而这种对当下的关注,也辐射到了片中层出不穷的社会热点上。

如环保,如全球化,如转基因,如媒体操控,如精英主义……不一而全。

不过,奉俊昊每部电影,都能掀起媒体一阵波澜。无论是对CG技术的偏爱,还是题材选择,还未上映就已在风口浪尖。

《汉江怪物》中的怪物,《雪国列车》中的极寒,《杀人回忆》中的杀人恶魔。都是常人难以抗拒的存在,这其中隐含的政治隐喻,与对体制的反抗,一直延续在他的每部作品中。

但《玉子》中的巨兽,模样憨傻,性格温纯,完全不像他以往的风格。其中似乎有隐情?

很多中国观众,都是透过《雪国列车》一片,认识的奉俊昊。

号称韩国影史最大投资规模,多国联合,超级制作,还有好莱坞大牌加盟。

虽然刚上映时口碑两极分化,如今也获得了自己应有的地位。

类型为科幻/灾难,但明眼人都知道,《雪国列车》的本质一如那些经典科幻电影,都是披着幻想外皮的政治寓言。

行驶在无尽冰原中的小小列车,每节车厢,共同构成了人类社会的各个层级。

阶级,专制,革命,反抗,这些听上去很尖锐,实际含义却因人而异的词汇,在不同立场理解之下,催生出迥异的行为与观点。

就像电影结尾,男主角面对独裁者那一场戏。原本坚定不移的他,也不免困惑。

杀死眼前人虽然易如反掌,但当硝烟散尽,新的一轮循环是否又会重新上演?

如若不然,就得炸开车门,但人类最后的家园——这趟列车,又可能就此毁灭。

矛盾,困惑,不确定性,人类的理性局限。在这个结尾中,一览无余展现出来。

这种对政治观点的原始诉求,让《雪国列车》有了区别于其他末世题材作品的观感。

此种探索精神,也是奉俊昊一贯的风格。与之相伴的敏感和细腻,在近年来的商业大作中,着实罕见。

《雪国列车》上映后,奉俊昊每天都收到来自世界各地的无数邮件,内容大多是剧本,还有约访。

是的,从那一刻开始,奉俊昊已不再背负国别,进入国际大家园。

与处于边缘地位的金基德,和过于晦涩沉闷的李沧东不同,奉俊昊从影近二十年,只有区区数部长片,绝对算不上高产。

但几乎每部电影,都是吸金利器,且口碑不凡。

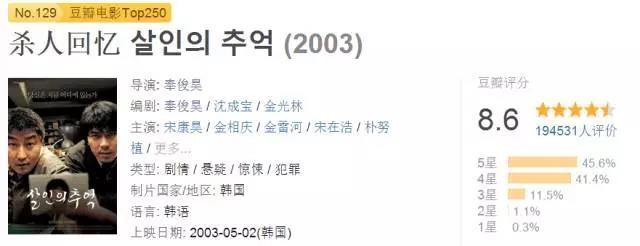

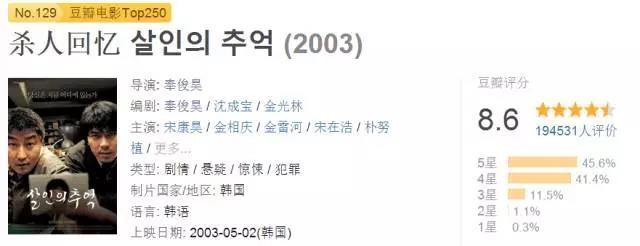

《杀人回忆》常年盘踞韩国电影排行榜,豆瓣TOP250之一。

而《汉江怪物》,在《阿凡达》之前,也曾雄踞票房榜冠军多年。

就算相对小众的《母亲》一片,也入选包括《电影手册》在内,多家媒体年度十佳。

而奉俊昊本人,对此的总结也很简单。

十来年间,大部分时间都花在雕琢剧本上,一字一句,对故事能展现的丰富性,要求极严。

“必须要我来全权把控”,这个面相温和,日渐发福的男人,一旦走进剧组,就展现出“都得为细节让路”的强势姿态。

当然,如果说精雕细琢,是一位成功导演的基本素养。

那么让奉俊昊出类拔萃的,则是他在类型片基础之上,强烈的个人风格。

无论是叙事技巧与镜头运用的纯熟扎实,还是审美情趣与细节之上的把握拿捏,奉俊昊都不是一个单纯的商业片导演。

并非那种一鸣惊人的天才人物,大学毕业后的奉俊昊,在剧组摸爬滚打多年,从灯光到场记都曾涉猎,最后才当上导演。

处女作《绑架门口狗》,一部难以定义的电影,有点超现实主义情节。

郁郁不得志的大学老师,接连遭遇生活的白眼。

而邻居家狂吠不止的狗,点燃了他的怒火。一人与一狗之间的斗争,就此展开。

片中无处不在的黑色幽默,暗示的正是韩国高压社会下,难以呼吸的个体,一次无力的挣扎。

奉俊昊本人,更愿意把这部电影定义为带点幽默的惊悚片。

“日常生活中有很多尴尬和荒谬的东西,表达方式是幽默的。我不喜欢喜剧,但我喜欢幽默。”

不过,由于本片表达手法略显先锋,上映之时票房惨淡。与其后的作品相比,这部处女作,更像是一次入学测验。

“至少,它把我从票房焦虑中解救出来了。接下来的再差也差不过这一部吧!”

这次票房失利让奉俊昊反思了许久,他领悟到自己的艺术表达,必须从观众熟悉的角度切入,才能影响更多人。

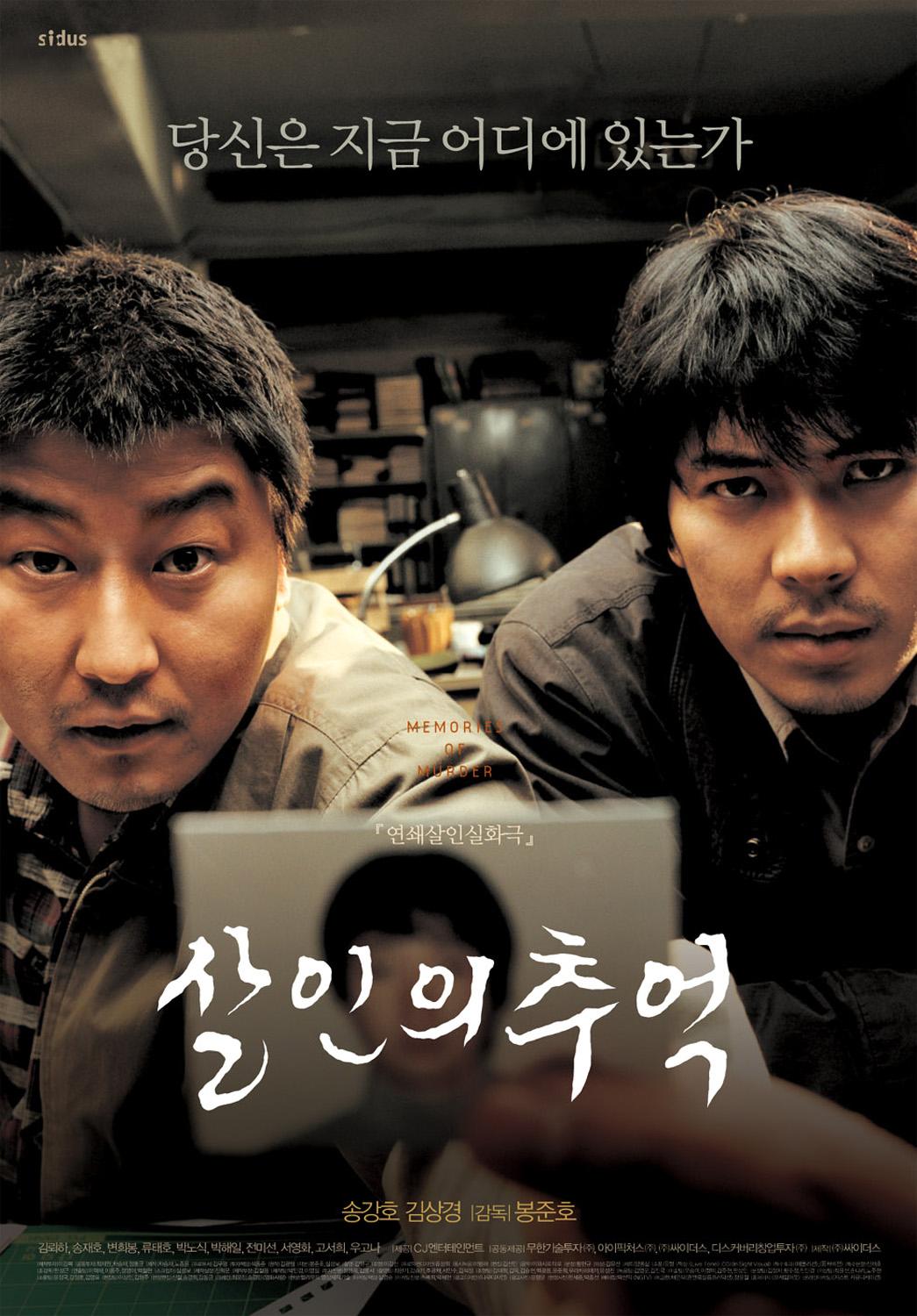

其后上映的《杀人回忆》,奉俊昊的成名作。

经过时间涤荡,历久弥新,小十君心中最好的韩国电影。

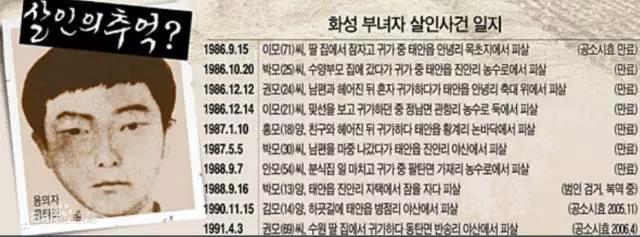

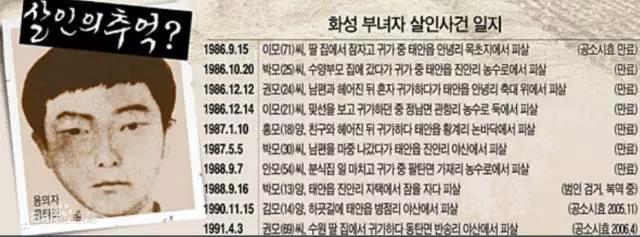

电影改编自韩国历史著名悬案——华城连环杀人案。

5年间,先后10名女性遇难,30万人的警力排查,3000名嫌疑人被捕,凶手却依然逍遥法外。

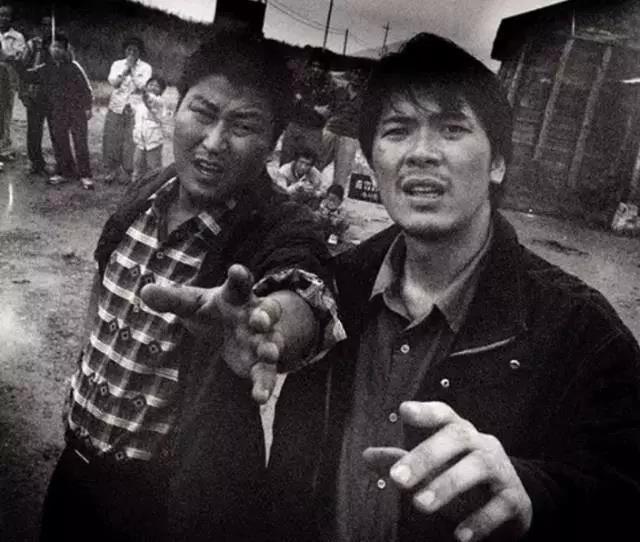

奉俊昊以三位性格迥异的警官为视角人物,带领观众走进那段动荡岁月。

韩国乡村的落后愚昧,独裁政府统治下的高压,推理调查方法的落后,都通过镜头,一览无余展现眼前。

其中政治隐喻最明显的,莫过于凶手作案的镜头。

他在山顶试图行凶,而景深处的小村里,却因“灯火管制”而熄灯闭门。

一种罪恶,被另一种罪恶掩盖,浓雾笼罩的夜里,没有正义呼吸的空间。

“这里有我的少年记忆,暴力不仅仅限于政治,压抑的环境孵化暴力,它就在我身边。”

出生于70年代的他,整个少年时代,都在军政府的暴力独裁下度过。

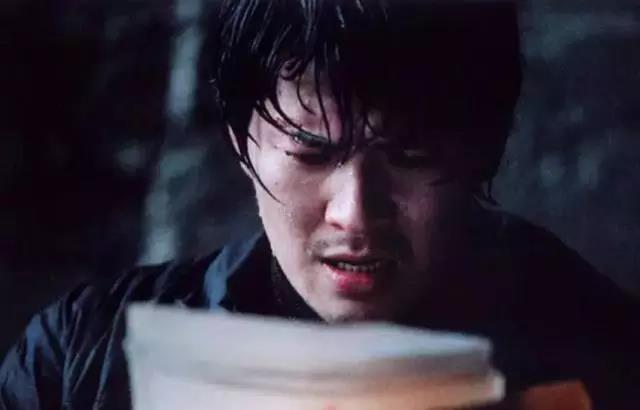

这种常年积累下的无力感,在电影中虽然处处可见,最终却浓缩到了主角之一的苏探员身上。

高智商+冷静克制,是来自大城市的苏探员给人的第一印象。

但随着调查越发艰难,逐渐陷入泥沼的他,也开始被恐惧和迷惑侵占。

DNA的测试结果,原本可以洗刷嫌疑人的罪名。

但接近疯狂的苏探员,却在那一刻对无辜者举起了手枪。

是的,奉俊昊在片中,并未大篇幅展现凶手如何残忍,而是将笔墨投向政治环境与社会体制的混沌黑暗。

“我应该不是一个悲观主义者吧,但现实生活中有太多事让人无法不悲观,我把这种情绪放进了电影里。”

记得第一次看到结尾这帧画面时,小十君呆愣愣了十分钟时间。

时代的无奈,人群的无望,人性的无常,其间种种隐喻,都被奉俊昊以悬疑惊悚的形式,浓缩入银幕那片方圆。

而故事之外那引人深思的外延,让这部电影超出了类型片的范畴,作为一种民族集体回忆,回响在每个观影者心间。

关于影片中是否有真正凶手的疑问,奉俊昊的回答则格外有趣。

“我不知道真正的凶手是谁,但这部影片有540万人次观看,我相信,凶手就是其中一个。”

更重要的是,《杀人回忆》中将个人悲剧与历史悲剧结合的处理手法,也带出无数后继者。

如《那家伙的声音》、《熔炉》等片,不仅好评连连,甚至还推动了司法制度改革。

而这一切,都有赖《杀人回忆》开辟的“真实案件改编电影”流派。 上一篇:死后取精产子到底是啥?涉及医学伦理道德法律问题

上一篇:死后取精产子到底是啥?涉及医学伦理道德法律问题

下一篇:有什么方法能让成年后的人长高?

最近更新游戏资讯

- 秋瓷炫老公什么星座(秋瓷炫血型星座)

- 法国电影中的女性符号和觉醒

- 惊人的秘密:颜色政治背后的渗透与分化

- 让BB接受家庭伦理教育洗礼

- 语言礼仪十篇

- 美军欲打造AI战机部队 面临严重伦理问题

- 医学伦理学:医学伦理学的主要观点和基本理论

- 豆瓣9.0分以上|50本好书推荐

- 达尔文的故事赏析八篇

- 港台国学类学术会议信息(四十)

- 东野圭吾本格推理极致之作《回廊亭杀人事件》开票5折抢

- 辩论赛包含哪些技巧?

- 【铸牢中华民族共同体意识

- 徽州醉春丨水墨画里的徽州-婺源篁岭-江岭- 新安江- 西递- 呈坎丨六天五夜

- 心理治疗总论 【医学心理学与精神医学版】

- 苏德超教授的新论文:道德绑架为何难以避免

- 企业社会责任综述十篇

- 政务礼仪的作用(五篇)

- 韩素希出道最大尺度 泄朴海俊指导秘诀 咬牙拍完《夫妇》只有2感想

- 《封神三部曲》:为什么要重述这个神话?

- 输血和喝血真的能帮助女性和老人保持年轻吗?

- 集齐九部《星球大战》,教你如何把家庭伦理拍成太空歌剧

- 这十部顶级英美剧,是当之无愧的业界巅峰,每一部都值得通宵去看

- 邪王宠妻之金牌医妃

- 【博览】《科奖在线》:“破四唯、立新标”典型案例官宣,项目/人才/成果未来可能这