手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com「厌童症」火上热搜?病得不轻!

继厌女、憎男、仇老之后,舆论又开始「厌童」了。

继厌女、憎男、仇老之后,舆论又开始「厌童」了。

在当下的短视频流量里,有这么一种类型从来不缺关注和点赞,那就是吐槽熊孩子和怒怼熊家长。

作为一个仗义执言的路人,如果你能替人教育下孩子,又能把家长训得服服帖帖,那在大众看来,这一幕简直比爽文还爽。

天下苦熊孩子久已,谁还没有过在公共场合被熊孩子闹得心烦意乱的时候呢?

可是,当这一幕已经成为了稳定的流量来源,大众逐渐将爽文操作代入日常时,我们会发现:

这个世界对孩童的忍耐度越来越低,对正常带娃的年轻父母们也越来越苛责了。

厌童情绪像病毒一样,混杂在各种戾气之中,伺机对弱者下手。

这世界疯了不成?

01

我把他弄死掉,你满意了吗?

熊孩子讨厌么?在很多场合下的确是的。

咖啡厅、图书馆、高铁、飞机、音乐会、画展...当你想惬意地享受难得的闲暇时,一个突然冒出来的熊孩子会让你分分钟崩溃。

小孩子的玩闹尚在忍耐范围之内,而家长的不作为才是真正的火上浇油。

小孩子的玩闹尚在忍耐范围之内,而家长的不作为才是真正的火上浇油。

象征性地说两句,随后撒手不管,自顾自地玩手机,一副「我也无能为力,大家自求多福」的态度。

若是遇上了任孩子玩闹还护犊子的,那你整整一天的心情算是毁完了。

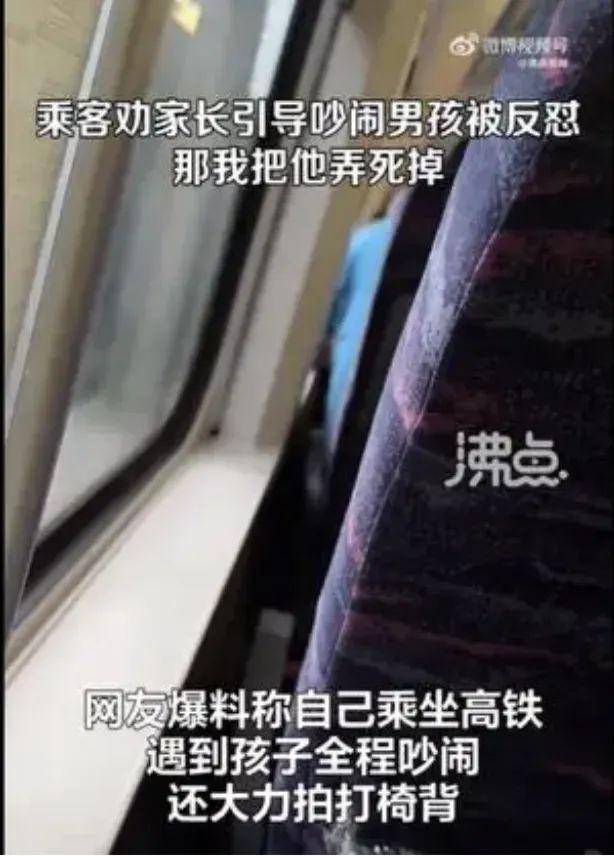

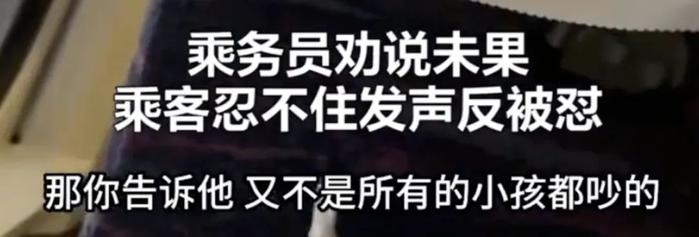

今年5月11日,有网友爆料说,自己在乘坐高铁时遇到了一小孩子全程哭闹,还大力拍打座椅靠背,乘务员劝说未果,周围的旅客也怨气满满。

今年5月11日,有网友爆料说,自己在乘坐高铁时遇到了一小孩子全程哭闹,还大力拍打座椅靠背,乘务员劝说未果,周围的旅客也怨气满满。

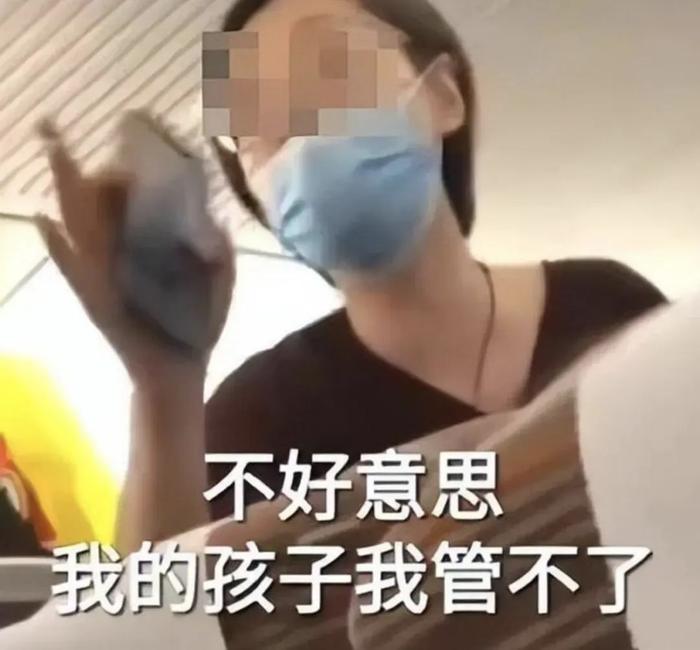

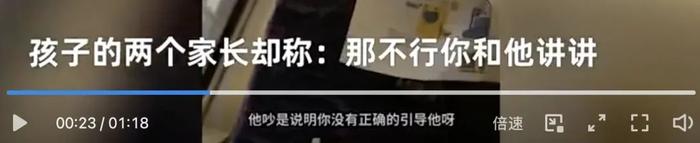

一个小伙子忍不住发声,希望家长管一下小孩,但家长却没好气地说:「那你应该跟他讲讲啊。」

一个小伙子忍不住发声,希望家长管一下小孩,但家长却没好气地说:「那你应该跟他讲讲啊。」

小伙子气不打一处来:「你是他的监护人你有资格啊,他没做好是你的责任不是我的责任,他小孩子不懂事你还不懂事吗?!」

结果孩子家长来了句:「那我把他弄死掉?我给他讲他能听得懂吗?!」

路遇这种情况,除了自认倒霉,大概也没有什么更好的办法。

所以你会看到,此类事件下的留言里,很少有什么善言善语。

如此戾气之下,双方相互体谅的空间几乎为零。

如此戾气之下,双方相互体谅的空间几乎为零。

站在公众的角度讲,谁奔波在外都很累,凭什么我要听你小孩哭闹?你有孩子你了不起吗,所有人都要为你家小孩的哭闹买单吗?

更何况,大多数人对孩子还是挺宽容的,能跟家长们吵吵起来的,基本都已经是忍无可忍了。

但站在家长的角度讲,除了极个别无理取闹的,多数家长表面上的摆烂,实际上也已经心力交瘁了。

但站在家长的角度讲,除了极个别无理取闹的,多数家长表面上的摆烂,实际上也已经心力交瘁了。

我们必须得承认,有些孩子到了某个年龄段,的确就是「小恶魔」。

评论区里所谓的「做游戏、看手机、讲故事、抱一抱、哄一哄」有时候的确没用,你吼他打他,他只会闹得更凶。

小孩子天性爱玩闹,在高铁、飞机这样封闭又全是陌生人的环境里,长时间被限制在座位上,即便是成年人也难免疲惫,更何况是小孩,他们不知道如何妥帖地排解生理上的不安,只能靠任性来发泄。

上述事件中的小伙子,的确挺霉,跟家长的对话也有理有据,但细听之下,其实也透露着一些些居高临下的姿态:

「又不是所有的小孩都吵的」、「你们的引导方式有问题」...

说真的,教育这个世界性的巨大难题,如果都靠一句「用正确的方式引导他」就能做到,那未免也太简单了。

说真的,教育这个世界性的巨大难题,如果都靠一句「用正确的方式引导他」就能做到,那未免也太简单了。

在话赶话的吵闹氛围里,这些假大空的话,除了更加激发矛盾,没有别的用处。

说到底,他们是两个世界,两个立场的人。无法共情、不愿共情,才是真正的矛盾所在。

无论哪一方,吵架都是憋屈的,但在绝大多数此类视频中,舆论的导向都是刻意偏向了公众,而把矛头对准了熊孩子和熊父母的。

对于后者的难处,除了有共同经历的人相互体谅之外,其余的都是苛责。

而对于前者,相对来说拥有着更大的话语权。毕竟,在公众场合应该具备公德心,几乎是所有人的共识。

可是,最坚固、最隐形的暴力,却更容易藏进这所谓的「共识」里。

被鞭打了而不敢发声的,永远都是弱者。

02

连婴儿都苛责,还算是人吗?

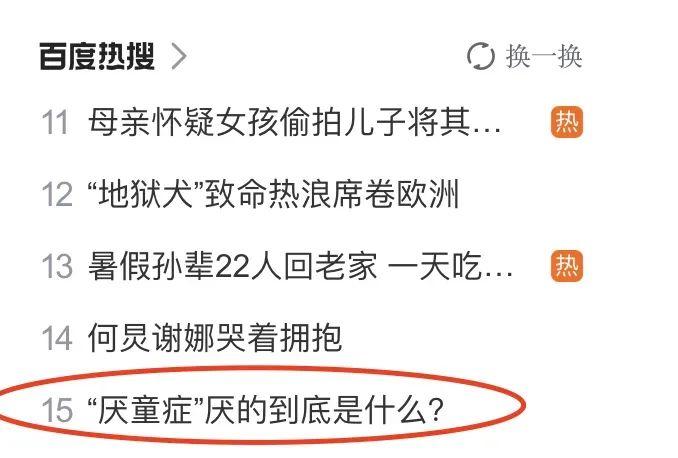

写文的档子里,恰逢「厌童症」一词上了热搜。

这足以说明,对熊孩子的讨厌已经不单单是个人的情绪化的行为,它已经滑入到了集体的意识中。

过去我们对熊孩子的定义,多数是在5岁以上,具备了一定的沟通能力,但依然不听话,肆意在公共场合大吵大闹的孩子,我们对这些孩子的讨厌,多半还是在指责父母的管教欠缺。

过去我们对熊孩子的定义,多数是在5岁以上,具备了一定的沟通能力,但依然不听话,肆意在公共场合大吵大闹的孩子,我们对这些孩子的讨厌,多半还是在指责父母的管教欠缺。

但如今,大众对没有沟通能力的婴幼儿也开始苛责了。

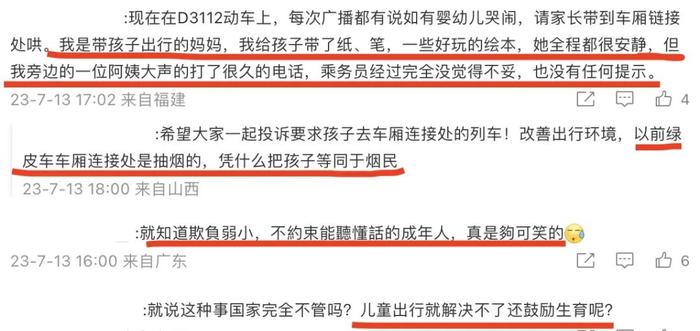

大V「苏小懒」在乘坐高铁时,因为看不惯某些歧视,在微博里爆了几件事:

「6月26日,四川一列火车车厢里一名只有八个月大的小宝宝,因为发出了咿咿呀呀的声音,就被乘客质疑“太炒”,在被投诉之后,被乘务员“邀请”到售货车厢。」

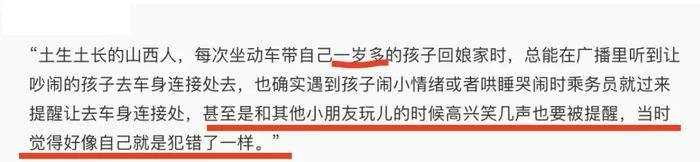

「一岁半、一岁四个月、14个月的幼儿,太原出发。广播里反复广播婴幼儿哭闹去车厢连接处。只要有哼唧声,甚至没有大声哭闹、尖叫,马上被乘务员要求去车厢连接处,只要回到座位,就被乘务员提醒去车厢连接处。」

结果她的评论区很快就成为了诉苦大会,经历大抵相似:「五月份带孩子去北京,一岁半,途中孩子哼唧有点哭闹,乘务员也一直来提醒我安抚好孩子不让孩子大声。」

结果她的评论区很快就成为了诉苦大会,经历大抵相似:「五月份带孩子去北京,一岁半,途中孩子哼唧有点哭闹,乘务员也一直来提醒我安抚好孩子不让孩子大声。」

这些事情里都有着同样的关键词:婴幼儿、哼唧声、遭冷眼。

试问:我们现在对完全不懂事的小宝宝都已经如此苛刻了吗?成年人整天鼓吹的情绪稳定,现在也要求孩子也同样如此了吗?

甚至还有人说,给孩子喂一片安眠药,到站了再摇醒......这踏马是人话吗?

车厢连接处并非那么安全,大人抱着小孩长时间站在那里,磕着碰着了怎么说,都是活该吗?

有些家长自觉把孩子带到车厢连接处,拍摄者就开始为大家树立榜样,意思太明显不过了,但这是种赤裸裸的PUA不是吗?

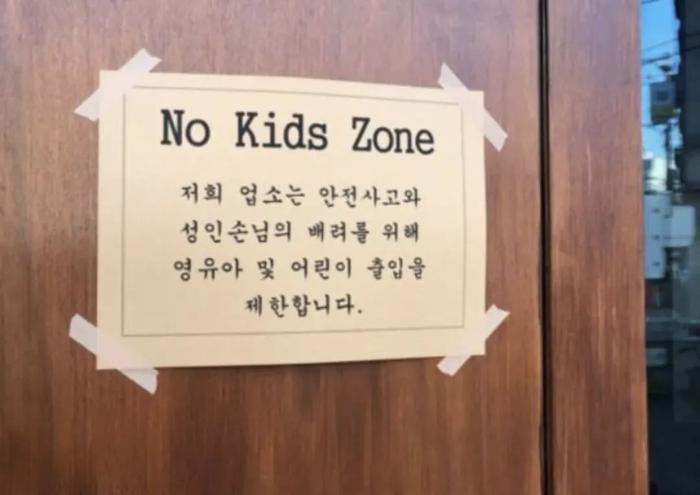

同样厌童的韩国,越来越多的场所设立了「无儿童区」,大家一致叫好,说我们也应该在高铁上设置「儿童车厢」,让所有吵闹的孩子尽情闹去。

同样厌童的韩国,越来越多的场所设立了「无儿童区」,大家一致叫好,说我们也应该在高铁上设置「儿童车厢」,让所有吵闹的孩子尽情闹去。

此举并非不可,但问题来了,大家要求将儿童隔离开来,无非是想要一个安静的、不被打扰的环境,但是,没了儿童的车厢,就一定能如你所愿吗?

此举并非不可,但问题来了,大家要求将儿童隔离开来,无非是想要一个安静的、不被打扰的环境,但是,没了儿童的车厢,就一定能如你所愿吗?

刷短视频不戴耳机的怎么说?大声讲电话,一讲两小时的怎么说?睡觉时鼾声震天的怎么说?

既然要讲公德心,那就应该一视同仁,为什么小宝宝的吵闹就无法忍受,但成年人的吵闹就没人敢哔哔呢?

既然要讲公德心,那就应该一视同仁,为什么小宝宝的吵闹就无法忍受,但成年人的吵闹就没人敢哔哔呢?

所谓公共场合,本就应该是包容性极高的,进入这个场所,你就应该做好被打扰的心理准备。凭什么要对不如你意的人恶言相向,并誓要将他们驱逐呢?

这真的是所谓的「公德心」吗?还是以公德心为借口的自私自利呢?

有些人口中的道德,只不过是用来绑架别人的工具罢了。

可这个世界上永远不缺利己主义者,你用来绑架别人的绳索,保不准哪天就绑到了自己身上。

03

我生了个孩子,怎么感觉有罪了呢?

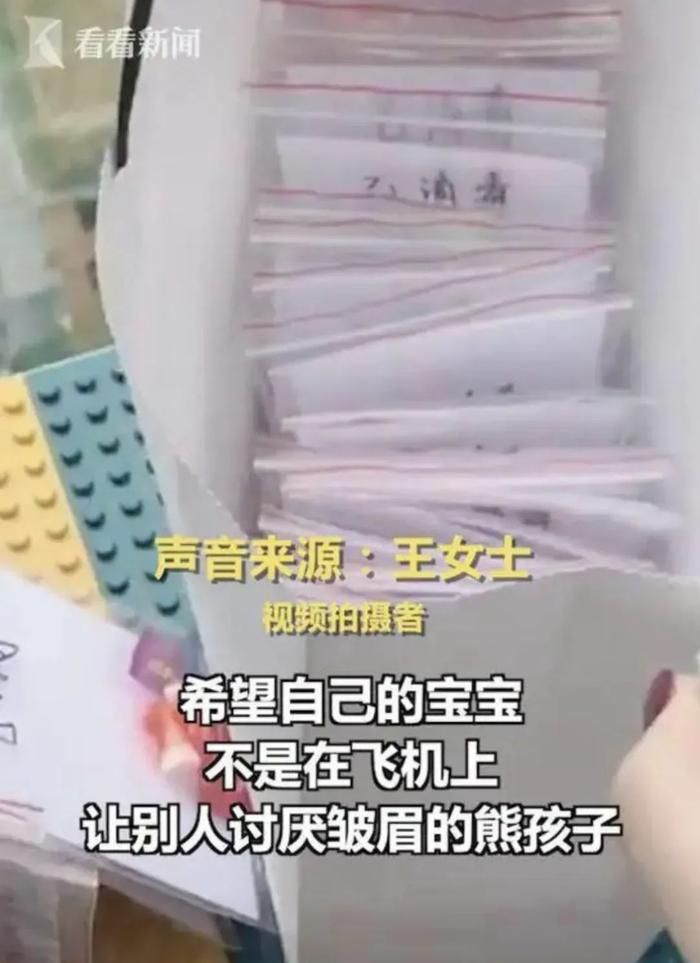

跟熊家长相对应的,是高情商家长。

他们在出行前,会事先准备好小礼物、道歉卡,以防孩子打扰到别人时,请求大家的宽容。

有些家长甚至还会鼓励孩子,主动给乘客分发糖果。

有些家长甚至还会鼓励孩子,主动给乘客分发糖果。

讨喜吗?讨喜。

讨喜吗?讨喜。

可是,一个带孩子的家长非得做到这种程度吗?

「我感觉,出门带一个孩子就是有原罪的」,一位新手妈妈说。

更何况,带孩子出门只是一方面,在恐婚恐育的当下,宝妈的确容易遭到嘲讽,有些人的厌童,就是厌的孩子本身,无论他们是否做错了什么。

不生小孩,会面临各种各样的舆论压力,生了小孩,也一样。

整天吵吵着担心养老金的是这帮人,无法忍受熊孩子吵闹的,还是这帮人。

多方面的压力之下,很显然,生育率还有很大的下降空间。

看有些舆论说,厌童的几乎都是主张不婚不育的年轻人,他们是巨婴,跟真正的婴儿抢夺受宠的生存空间。

看有些舆论说,厌童的几乎都是主张不婚不育的年轻人,他们是巨婴,跟真正的婴儿抢夺受宠的生存空间。

也许有一定的合理性吧,但跟「争宠」相比,最根本的问题还在于共情。

「幼吾幼以及人之幼」只会发生在从前那个家家都会生育好几个小孩的时代,因为大家都懂得养育之苦,所以大家对小孩的玩闹也就非常宽容。

但如今不同了,你如何让不婚不育的年轻人去体谅你的辛苦?

随着单身人群的增多,会有越来越多的人对小孩难以包容,那么所谓的公共场所,也就会有越来越多的无儿童区。

当然,任何一个现象的兴起,都不是某一个人,某一单方面的原因,哪怕是一次争吵,对错也难分。

当然,任何一个现象的兴起,都不是某一个人,某一单方面的原因,哪怕是一次争吵,对错也难分。

但在大众舆论显然占有优势的当下,我们可不可以少一些戾气,少一些特权感,少一些有恃无恐,去给对方投去一点点宽容和关心?

一个强者能够生存的社会,固然不赖,但我们真正应该追求的,是弱者也能够体面生存的社会,难道不是么?

人总是从弱小中成长,最终还会回到弱小里去。一个对婴儿尚且苛刻的社会,能对踽踽独行的老人宽容到哪里去呢?

万事留一线,江湖好相见啊!

上一篇:不停生娃、拖家带口、捧妹出道,苗苗是如何拿捏郑恺的?

下一篇:未成年人到英国读书,需要监护人吗?| 牛剑儿低龄留学干货分享

最近更新人物资讯

- 青年节专题时文精选,1个专题+5篇模板+12篇范文+1个作文合集(角度+金句+精

- 最新质量管理体系基本要求(五篇)

- 赤坂丽颜值巅峰之作,禁忌之爱代表作品-高校教师成熟

- [王仲黎]人茶共生:布朗族茶文化话语中的生态伦理

- 北京文艺日历 06.12~06.18

- 有什么好看的少女漫画推荐?

- 为了孩子陪睡校长,请别拿这电影洗白

- 当贝市场tv版apk下载

- 茉

- BBC评出有史以来美国最伟大的100部电影

- 泰山岱庙古建筑之文化特色初探

- 阴阳五行学说范文

- 2022伦敦大学学院Bartlett建筑学院Part2毕业展

- 观看平凡英雄观后感1000字

- 纽约大都会博物馆(二)古希腊艺术与神话

- 收藏 | 带你穿越500年,看一看这50位著名艺术家

- ab血型女人的性格

- 春节活动策划方案

- 为什么孕妇生产有危险时,部分丈夫和婆婆会选择保小孩?

- 《员工自发管理的儒家修为智慧》

- 菲律宾尺度片的全明星阵容,菲律宾女人质量这么高的吗?

- 文学课 | 韩少功:文学与记忆

- 《人性的污秽》中的伦理道德世界

- 宋惠莲背夫和西门庆幽会后自缢,看透情色表象下的死亡真相

- 秋波多少画(五代词全集)