手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com如何评价漫画作品里刻画反派角色的悲惨过去的做法?

这样的处理,是会让读者同情恶人,产生价值观偏移?还是能够让人物更加饱满,使故事更有感染力?

两种效果之间的界限又在哪呢?如何才能既丰满剧情又避免价值观争议?

这是一个比较需要深思的问题,我想从人物的功能性、数据库消费及其后续、恶的呈现等几个方面来回答。

本部分类似下面文段的摘要,如果不想查看文献来源,看本部分即可。

①反派角色的出现是一个现代性语境,在之前的民间故事里,由于情节的趣味性偏重,所以反派作为一种角色功能并不明显。既然不存在反派角色,就不用谈论针对其的悲惨过去。

②进入现代社会之后,(想象的)共同体开始成立,于是投射到文艺作品里就有了反派。有所谓正反派角色之分,意味着故事的二分法写法的成熟,同时意味着文艺作品的教化性变得更重要。这个部分的反派角色的行为没有过去,只需要他的阵营是反派。相似的行为在不同阵营里得到的评价也不同。

③反派没有过去带来的危害性比有过去更大。没有过去的反派,其作恶没有理由,会触及到康德所说的根本恶,也就是说这种反派具有神性。其神性的存在会具有宗教吸引力的相似特质,从群体上看,观众反而会更“喜欢”(不是认同)这样的角色。

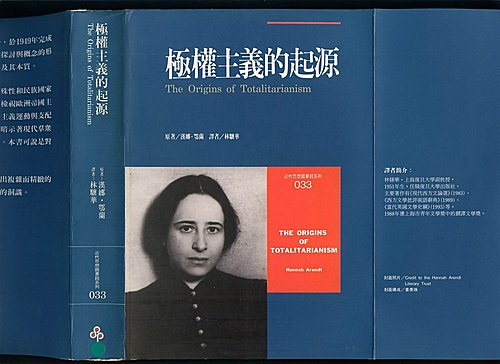

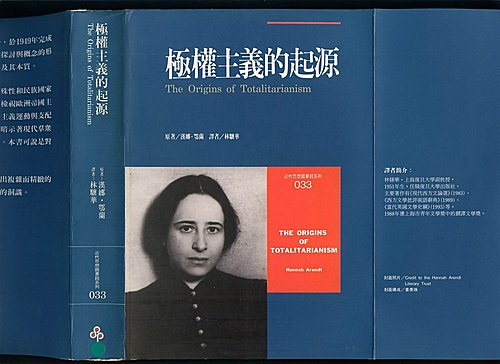

④反派有过去带来的危害性比有悲惨的过去更大。有过去的反派至少拥有一个它何以成为反派的成长路径,在这个路径的前提下,作恶是有缘由的,于是就会削弱其神性,使之走下神坛,回归到人上。但是如果只是一般的过去,又会陷入阿伦特所说的平庸之恶的困境,会给观众带来无望感。既然什么过去——甚至是庸常的过去都会孕育恶的反派,那教育的作用又是什么呢?

⑤对于漫画等一系列视觉平面类型作品来说,塑造反派除了在行为上下功夫,还会在视觉形象上下功夫。如果没有过去的合理性做支撑,观众就会优先以外在形象判断反派,那么问题就是,什么样的个体是反派呢?是黑人?刀疤脸?不正常的人?还是傅满洲呢?很明显都不行,而且涉嫌种族歧视。

综上,反派的悲惨过去可能有洗白,但洗白带来的不好影响远远小于没有悲惨过去甚至是过去的反派。我的评价就是:这么刻画可能是最好的办法。

先从一个谈话开始:

《圆桌派》里,窦文涛、梁文道他们讨论了一个判断文学艺术作品属于通俗作品或经典作品的方法,那就是如果这部作品能够非常明显的看出来,谁是正派谁是反派,那这部作品就非常难进入经典序列,或者说它就只会在通俗文学里面打转。

如果这部作品很难看出来谁是正派谁是反面,你会发现每一个人都是复杂的多样的,那么这部作品的深度就是有了保障。

圆桌派: 这些所谓的反派,在某种程度上,都是正派人物 你要分析角色的时候,我们说这是个反派,就必须要找一个理由来立足他是个反派。但当你找到这个理由之后,这个人物就立体起来了。你就发现反派再也不是原来说的那个表面化的反派。

梁文道所说的这个观点不知道大家赞不赞同。

但不管是否赞同,都必须要有一个前提,那就是这个反派本身是有“立体性”可挖掘的,而最方便挖掘其立体性的,就是给一个较为丰富的过去,虽然不一定是悲惨的过去。

不过如果人物本身就是圆形的,而不是扁平的,这就牵涉到一个问题——扁平人物就一定是要分正反派的吗?

那当然是不一定的。

扁平人物几乎没有成长弧光——不管是正派还是反派,都没有过去,整个故事的重点不在人物的成长或改变上,而是在于情节的设置上。

或者说,这是故事形态学里通过结构分析法给出的必然结果。普罗普在《故事形态学》里设置了角色排列功能项,主角面临的行动圈头一个就是对头(加害者)。

考虑到普罗普的理论来源作品是流传的民间传说,他给出的故事形态学的理论也就能很大程度反映民间讲故事时的角色功能分配。

这种简单有效的分配方式传递到通俗文学作品的领域里,让主角(正派)必然拥有了反派,于是在道德教化上呈现出区别性作品。

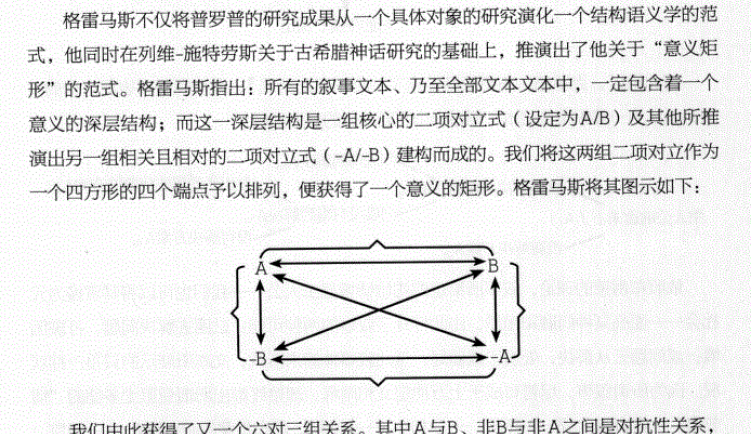

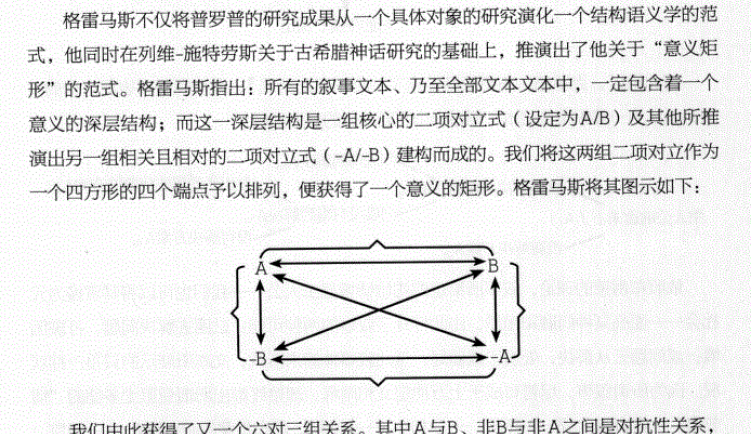

格雷马斯建立在此基础上提出了意义矩阵的范式。也成为相当多爆米花作品/好莱坞大片/商业片的必然类型。

戴锦华在《电影理论与批评》里以《第五元素》为例给我们介绍了民间故事和主流商业作品之间的相似性:

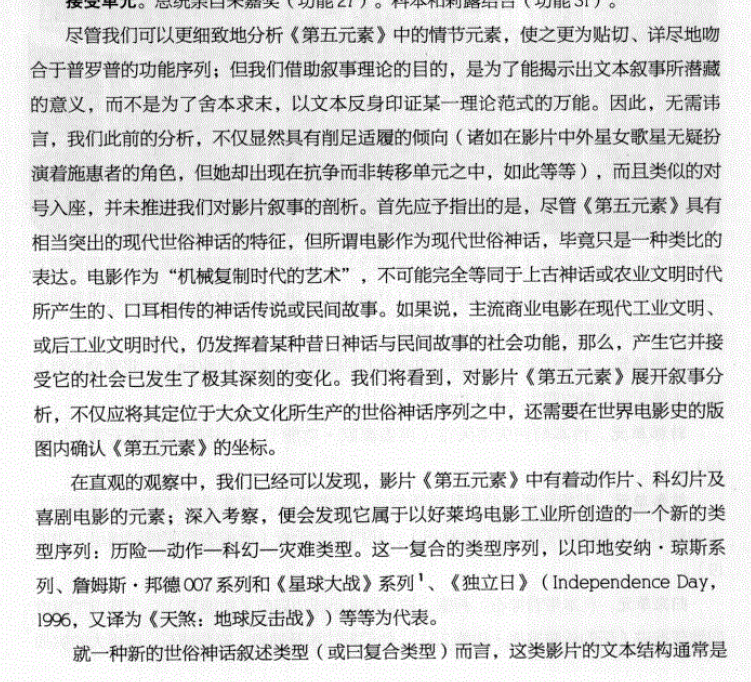

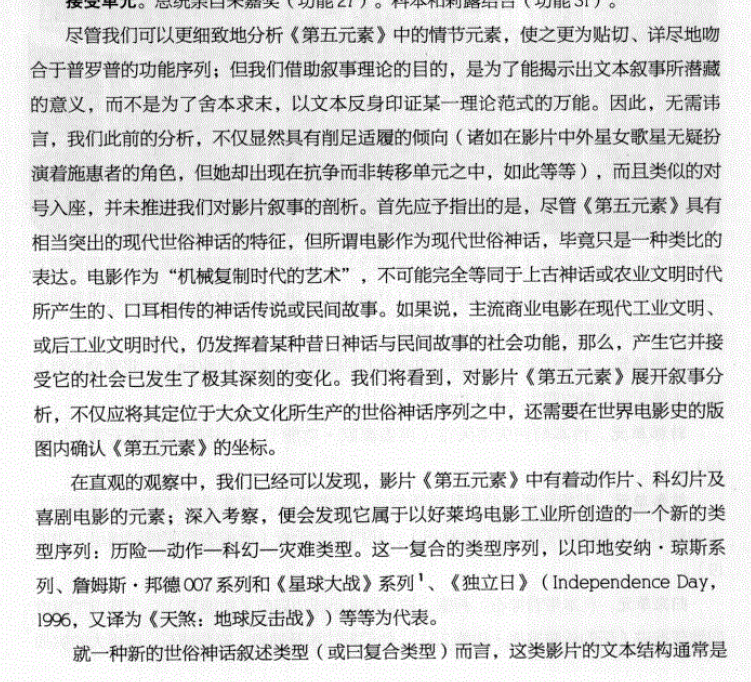

尽管我们可以更细致地分析《第五元素》中的情节元素,使之更为贴切、详尽地吻合于普罗普的功能序列;但我们借助叙事理论的目的,是为了能揭示出文本叙事所潜藏的意义,而不是为了舍本求末,以文本反身印证某一理论范式的万能。因此,无需讳言,我们此前的分析,不仅显然具有削足适履的倾向(诸如在影片中外星女歌星无疑扮演着施惠者的角色,但她却出现在抗争而非转移单元之中,如此等等),而且类似的对号入座,并未推进我们对影片叙事的剖析。首先应予指出的是,尽管《第五元素》具有相当突出的现代世俗神话的特征,但所谓电影作为现代世俗神话,毕竟只是一种类比的表达。电影作为“机械复制时代的艺术”,不可能完全等同于上古神话或农业文明时代所产生的、口耳相传的神话传说或民间故事。如果说,主流商业电影在现代工业文明、或后工业文明时代,仍发挥着某种昔日神话与民间故事的社会功能,那么,产生它并接受它的社会已发生了极其深刻的变化。我们将看到,对影片《第五元素》展开叙事分析,不仅应将其定位于大众文化所生产的世俗神话序列之中,还需要在世界电影史的版图内确认《第五元素》的坐标。在直观的观察中,我们已经可以发现,影片《第五元素》中有着动作片、科幻片及喜剧电影的元素;深入考察,便会发现它属于以好莱坞电影工业所创造的一个新的类型序列:历险一动作一科幻一灾难类型。这一复合的类型序列,以印地安纳·琼斯系列、詹姆斯·邦德007系列和《星球大战》系列'、《独立日》( lndependence Day,I996,又译为《天煞:地球反击战》)等等为代表。

尽管我们可以更细致地分析《第五元素》中的情节元素,使之更为贴切、详尽地吻合于普罗普的功能序列;但我们借助叙事理论的目的,是为了能揭示出文本叙事所潜藏的意义,而不是为了舍本求末,以文本反身印证某一理论范式的万能。因此,无需讳言,我们此前的分析,不仅显然具有削足适履的倾向(诸如在影片中外星女歌星无疑扮演着施惠者的角色,但她却出现在抗争而非转移单元之中,如此等等),而且类似的对号入座,并未推进我们对影片叙事的剖析。首先应予指出的是,尽管《第五元素》具有相当突出的现代世俗神话的特征,但所谓电影作为现代世俗神话,毕竟只是一种类比的表达。电影作为“机械复制时代的艺术”,不可能完全等同于上古神话或农业文明时代所产生的、口耳相传的神话传说或民间故事。如果说,主流商业电影在现代工业文明、或后工业文明时代,仍发挥着某种昔日神话与民间故事的社会功能,那么,产生它并接受它的社会已发生了极其深刻的变化。我们将看到,对影片《第五元素》展开叙事分析,不仅应将其定位于大众文化所生产的世俗神话序列之中,还需要在世界电影史的版图内确认《第五元素》的坐标。在直观的观察中,我们已经可以发现,影片《第五元素》中有着动作片、科幻片及喜剧电影的元素;深入考察,便会发现它属于以好莱坞电影工业所创造的一个新的类型序列:历险一动作一科幻一灾难类型。这一复合的类型序列,以印地安纳·琼斯系列、詹姆斯·邦德007系列和《星球大战》系列'、《独立日》( lndependence Day,I996,又译为《天煞:地球反击战》)等等为代表。

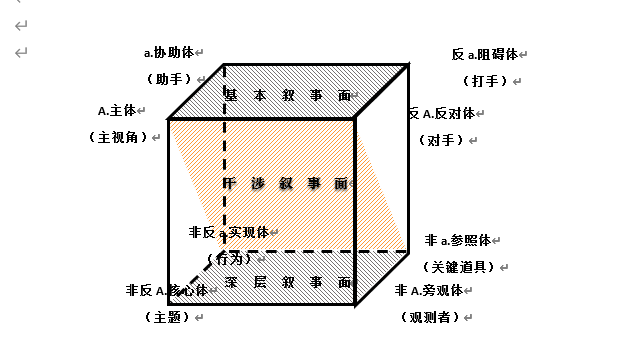

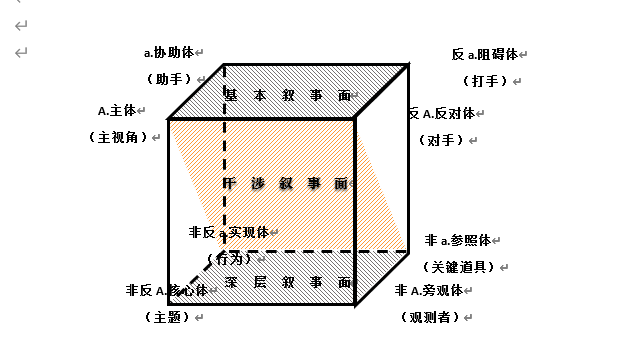

我14年发了一篇论文,题目叫《格雷马斯符号系统的嬗变》,将行动元理论和意义矩阵理论做了一个结合,在知乎上我发了一个节选:

写影评时应该怎样分析电影中的角色? 格雷马斯的“行动元模式”里的关系有时会出现多个符号指向同一事物,“符号矩阵”里的关系则会出同一符号指向多个事物,当然我们都知道,任何一种理论都会有所局限性,但在理论构建模型时,出现这样的重复指向,似乎在说明,随着时代的不断变化,简单的符号理论已经不能满足随着时代变化而形式不断多变的叙事作品。所以笔者以格雷马斯符号学理论为基础,以“行动元模型”和“符号矩阵”为蓝本,尝试构建出新的矩阵关系,笔者称之为“立体矩阵”。

在这个“立体矩阵”中,笔者充分考虑到了不同人物角色的关系,以格雷马斯对普罗普31种“叙事功能”的简化为六种角色为基础(即“支持者、承受者、主角、对象、助手、对头”,也有版本写为“反面角色、施予者、助手、被寻者和她父亲、送信者、英雄、假英雄”)进行了布置,同时也兼顾到了深层主题结构的问题,以及表层叙事和深层叙事的干涉问题而构建出一个立体矩阵。在该“立体矩阵”中,首次引进了小写的“a”,作为与大写的“A”相“对应”(超越格雷马斯的不是“对立”就是“否定”的关系)的关系进行分析;在这个“立体矩阵”里明确了“非”和“反”的界限。下面笔者将就此“立体矩阵”进行阐释:该立体矩阵总共有八个符号元素,分别是“A.主体(主视角)”“反A.反对体(对手)”“a.协助体(助手)”“反a.阻碍体(打手)”“非反A.核心体(主题)”“非A.旁观体(观测者)”“非反a.实现体(行为)”“非a.参照体(关键道具)”。其中,前四个元素组成的面称之为“基本叙事面”,这个“基本叙事面”完成了对整个叙事文本最基础的结构,这是两组相“对立”的关系的“对应”: “A.主体(主视角)”与“反A.反对体(对手)”是对立的,同样“a.协助体(助手)”与“反a.阻碍体(打手)”也是对立的,这是“反”这个前缀所完成的“对立”关系,在这个“对立”关系展开的故事才有矛盾和张力。当然“A”和“a”的关系与“反A”和“反a”关系一样,他们是“对应”的,就如同字母的大小写一样,有着相似的一面;后四个元素组成的面称之为“深层叙事面”,在这个面上完成了叙事文本的参照空间、核心主题及实现过程。这里的“非反A.核心体(主题)”和“非A.旁观体(观测者)”其实可以简化为“主题-空间”关系,所谓的“非A.旁观体(观测者)”其实就是一个狭义的叙事所在的空间概念,从空间中抽象出主题,也就意味着空间的“退场”和主题的“在场”。所谓““主题”(topic)这个概念正是由于“场所”(topos) 这个概念发展而来的。而“场所”正是一种“空间”。”[1]《道德经》上也说“言不尽意,立象以尽意”,可以看到,“非反A.核心体(主题)”和“非A.旁观体(观测者)”的关系与“A.主体(主视角)”和“反A.反对体(对手)”的关系没有本质区别,他们是对立的关系,此消彼长的关系。同样“非反a.实现体(行为)”与“非a.参照体(关键道具)”之间的关系也是对立的关系。因为这两者的关系也可以简化为“行为-道具”的关系。通过对“道具”的某种“行为”才得以将“基本叙事层”的人物关系进行剧情的推进。处于“基本叙事层”的元素几乎都是人物,而处于“深层叙事层”的元素几乎都不是人物(这里要提到的是“非A.旁观体(观测者)”其实是被物化或者说抽象化的人物,已经失去了作为人物的特征),怎么将这两个层面联系起来——需要通过中间四个元素构建的“干涉叙事面”进行联系。“A.主体(主视角)”和“反A.反对体(对手)”作为叙事文本中最基本的最核心的矛盾,必须要借助“非反a.实现体(行为)”和“非a.参照体(关键道具)”才能将故事推进,也正是因为故事不断推进,隐藏于“A”下“a”不断浮现出来,成为“a.协助体(助手)”和“反a.阻碍体(打手)”,然后这六个元素的背景“非A.旁观体(观测者)”将整个叙事变成一个空间,最后照映出“非反A.核心体(主题)”。

在这个“立体矩阵”中,笔者充分考虑到了不同人物角色的关系,以格雷马斯对普罗普31种“叙事功能”的简化为六种角色为基础(即“支持者、承受者、主角、对象、助手、对头”,也有版本写为“反面角色、施予者、助手、被寻者和她父亲、送信者、英雄、假英雄”)进行了布置,同时也兼顾到了深层主题结构的问题,以及表层叙事和深层叙事的干涉问题而构建出一个立体矩阵。在该“立体矩阵”中,首次引进了小写的“a”,作为与大写的“A”相“对应”(超越格雷马斯的不是“对立”就是“否定”的关系)的关系进行分析;在这个“立体矩阵”里明确了“非”和“反”的界限。下面笔者将就此“立体矩阵”进行阐释:该立体矩阵总共有八个符号元素,分别是“A.主体(主视角)”“反A.反对体(对手)”“a.协助体(助手)”“反a.阻碍体(打手)”“非反A.核心体(主题)”“非A.旁观体(观测者)”“非反a.实现体(行为)”“非a.参照体(关键道具)”。其中,前四个元素组成的面称之为“基本叙事面”,这个“基本叙事面”完成了对整个叙事文本最基础的结构,这是两组相“对立”的关系的“对应”: “A.主体(主视角)”与“反A.反对体(对手)”是对立的,同样“a.协助体(助手)”与“反a.阻碍体(打手)”也是对立的,这是“反”这个前缀所完成的“对立”关系,在这个“对立”关系展开的故事才有矛盾和张力。当然“A”和“a”的关系与“反A”和“反a”关系一样,他们是“对应”的,就如同字母的大小写一样,有着相似的一面;后四个元素组成的面称之为“深层叙事面”,在这个面上完成了叙事文本的参照空间、核心主题及实现过程。这里的“非反A.核心体(主题)”和“非A.旁观体(观测者)”其实可以简化为“主题-空间”关系,所谓的“非A.旁观体(观测者)”其实就是一个狭义的叙事所在的空间概念,从空间中抽象出主题,也就意味着空间的“退场”和主题的“在场”。所谓““主题”(topic)这个概念正是由于“场所”(topos) 这个概念发展而来的。而“场所”正是一种“空间”。”[1]《道德经》上也说“言不尽意,立象以尽意”,可以看到,“非反A.核心体(主题)”和“非A.旁观体(观测者)”的关系与“A.主体(主视角)”和“反A.反对体(对手)”的关系没有本质区别,他们是对立的关系,此消彼长的关系。同样“非反a.实现体(行为)”与“非a.参照体(关键道具)”之间的关系也是对立的关系。因为这两者的关系也可以简化为“行为-道具”的关系。通过对“道具”的某种“行为”才得以将“基本叙事层”的人物关系进行剧情的推进。处于“基本叙事层”的元素几乎都是人物,而处于“深层叙事层”的元素几乎都不是人物(这里要提到的是“非A.旁观体(观测者)”其实是被物化或者说抽象化的人物,已经失去了作为人物的特征),怎么将这两个层面联系起来——需要通过中间四个元素构建的“干涉叙事面”进行联系。“A.主体(主视角)”和“反A.反对体(对手)”作为叙事文本中最基本的最核心的矛盾,必须要借助“非反a.实现体(行为)”和“非a.参照体(关键道具)”才能将故事推进,也正是因为故事不断推进,隐藏于“A”下“a”不断浮现出来,成为“a.协助体(助手)”和“反a.阻碍体(打手)”,然后这六个元素的背景“非A.旁观体(观测者)”将整个叙事变成一个空间,最后照映出“非反A.核心体(主题)”。

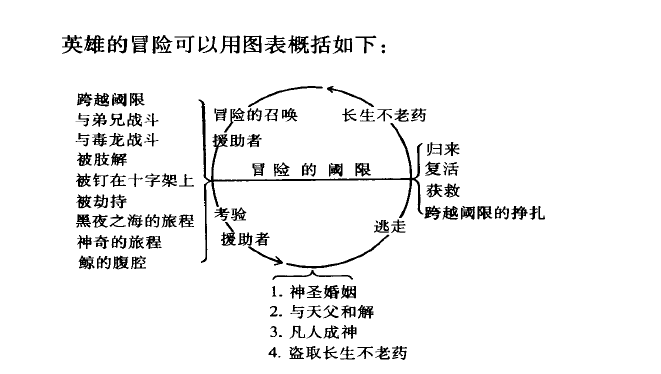

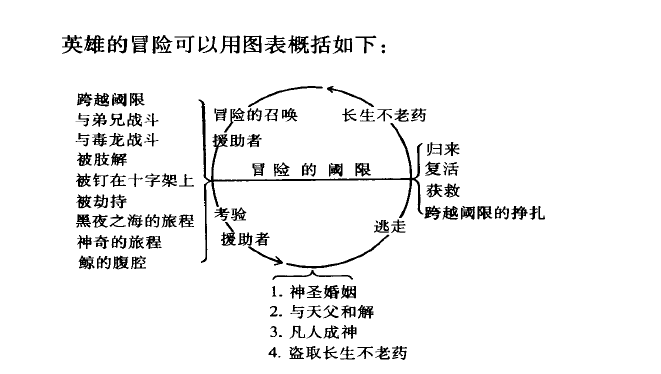

这么分析当然会面临“工具人”的质疑,这是必然的,即便故事里的主角正派以各式各样的地图展开其故事,都会被简单地总结为不同的角色功能项,简而言之,就是英雄的冒险故事。

这里涉及到的和反派有关的冒险,至少包括:与弟兄(复制者/假冒者)战斗、与毒龙战斗、考验和威胁者,对于结构主义论来说,故事的展开里,反派不需要展现其过去,他需要做的功能就是阻碍主角继续前行,如果他有过去,或者是悲惨的过去,就有很大可能会成为主角的援助者。

这在《光之美少女》剧集里体现的比较明显,第一个从反派洗白成为正派的角色,应该就是东刹那。从某种意义上说,光美之前的反派角色里完整彻底的展现悲惨(?)过去的也是她。

如果没有悲惨的过去,不要说观众,主角团队都很难共鸣并将其倒戈成为正派(当然小马国女孩那群缺心眼的不算)。

不过这里有一个疑惑,民间神话故事真的一开始就有反派吗?

正派-反派的二元分离法,其实是服务于某种文艺理论的,文学作品四大论之一的教化论,也就是实用说。

为了方便说明,我们不妨把诸如悉尼这种以欣赏者为中心的批评称之为“实用说”,因为这种理论把艺术品主要视为达到某种目的的手段,从事某件事情的工具,并常常根据能香达到既定目的来判断其价值。当然,实用说在侧重点和细节上各相迥异,但实用主义批评家的主要價向是一数的,他们都把诗歌看作是以引发读者的必要反应为目的的人工产品:根据作者为了达到这种目的所必备的能力和必须经受的训练来考察作者,在很大程度上根据各种诗歌或其组成部分最适于获取的特殊效果来对诗歌进行分类和剖析;并根据诗歌欣赏者的需要和舍理要求来决定诗的艺术规范和批评准则。

为了方便说明,我们不妨把诸如悉尼这种以欣赏者为中心的批评称之为“实用说”,因为这种理论把艺术品主要视为达到某种目的的手段,从事某件事情的工具,并常常根据能香达到既定目的来判断其价值。当然,实用说在侧重点和细节上各相迥异,但实用主义批评家的主要價向是一数的,他们都把诗歌看作是以引发读者的必要反应为目的的人工产品:根据作者为了达到这种目的所必备的能力和必须经受的训练来考察作者,在很大程度上根据各种诗歌或其组成部分最适于获取的特殊效果来对诗歌进行分类和剖析;并根据诗歌欣赏者的需要和舍理要求来决定诗的艺术规范和批评准则。

从实用主义的角度出发,讲故事至少需要满足两点,一给人以教导性、二让人感到愉快。

那么这些作品逐渐开始发生分野,艺术作品或经典作品要满足作者/政府/国家/群体的教化性,也就是所谓的“雅”,通俗作品(漫画作品当然优先被划到通俗作品)要满足其愉悦性,让读者觉得“爽”,也就是所谓的“俗”。

对于前者而言,坏人为什么坏是不太重要的,重要的是从坏人的坏事中我们能学到什么;对于后者而言,坏人为什么坏重不重要得看读者喜不喜欢这类人物——而人物特质的分类又特别得多,萌娘百科为角色的性格分类高达上百种:

多句嘴,有时候命名权的更迭会对同一类性格进行不同的命名,比如“疯美人”之于“长得好看的病娇”。如何看待近期「疯美人」(非贬义)人设在二次元中广受观众欢迎? (这个问题原来被称为疯批美人,你很难说是褒义还是贬义)

Catherine Nichols在文章《The good guy/bad guy myth》(好人/坏人迷思论)中就谈到一个问题:为什么当今的流行文化那么热衷于进行好人与坏人的斗争呢?

为什么当今的流行文化那么热衷于好人与坏人间的斗争?_文化_好奇心日报 在古代民间故事里,没人有为了价值观而战斗。展现个人的故事也许体现了诚实正直和热情好客的优秀品质,但民间故事对正义与邪恶没有统一的定义。有的民间故事主角因为不听忠告而遭到惩罚,而在类似的其他民间故事中,主人公却可能仅仅是因为不听忠告而侥幸逃脱。近些年来,流行文化故事的核心都是坚守相似的价值理念。因此我们经常需要重构故事,为索尔和洛基(Loki)这样的人物创造价值观。据悉,这两个角色最初出现于 16 世纪的冰岛诗集《埃达》(Edda)中。作者为他们赋予了个性,但却没有给他们设定始终如一的道德定位。

是的,对于民间故事而言,最重要的并不是存在好人坏人、正派反派,而是有趣的故事即可。

所以在道德定位上被阵营化了的角色——即便他可能很圆形——也很难让故事呈现出有趣的可能性。

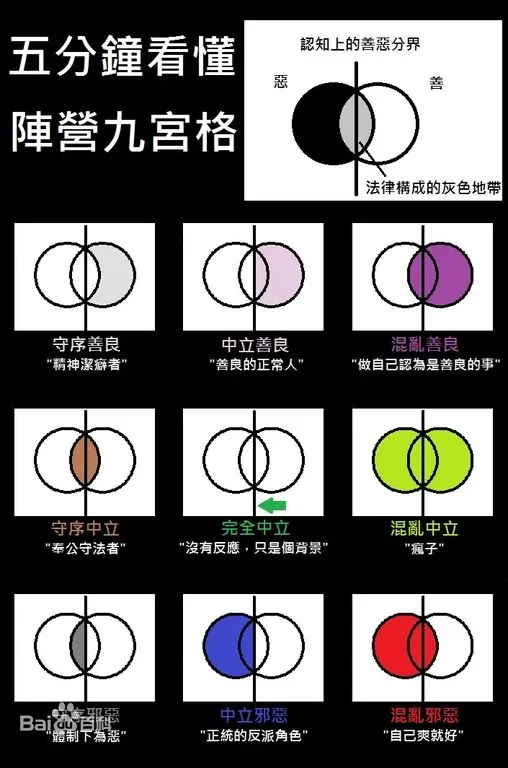

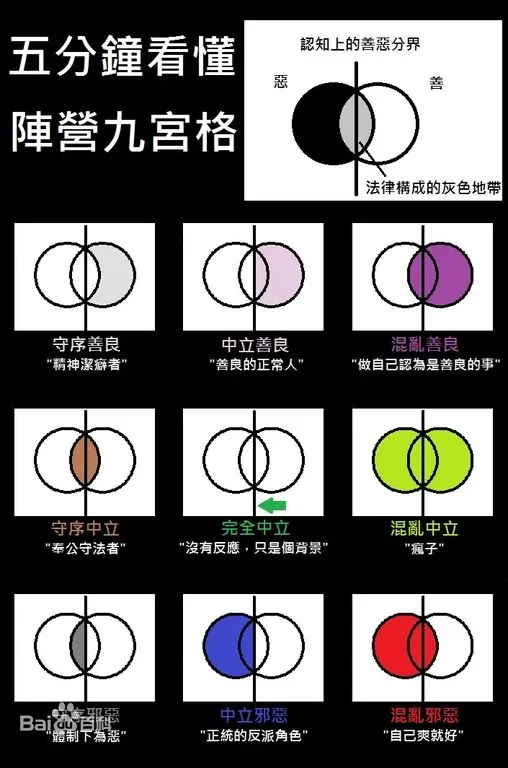

阵营九格宫就是非常典型的用伦理学的善恶来划分阵营。

阿克琉斯(Achilles)和赫克托(Hector)的人物设定虽然不同,但他们都没有秉持彼此永远不能认同的价值观,也没有为了保护世界而与故事中的另一方拼死相争。他们只代表自己,并不象征其他东西。虽然他们经常讨论战争,但二人从未将为了正义而战当成是自己的道德准则。表面上来看,对立的正义与邪恶之争是近些年才发展出来的东西,与现代民主主义的本质内核相一致。从根本上来看,现代流行文化中的正义与邪恶冲突表达的是政治愿景,而非道德取向。

阿克琉斯(Achilles)和赫克托(Hector)的人物设定虽然不同,但他们都没有秉持彼此永远不能认同的价值观,也没有为了保护世界而与故事中的另一方拼死相争。他们只代表自己,并不象征其他东西。虽然他们经常讨论战争,但二人从未将为了正义而战当成是自己的道德准则。表面上来看,对立的正义与邪恶之争是近些年才发展出来的东西,与现代民主主义的本质内核相一致。从根本上来看,现代流行文化中的正义与邪恶冲突表达的是政治愿景,而非道德取向。

神话故事也是如此,他们最重要的不是诉说个人的性情,而是展开一幅更为宏大的史诗画卷。

也就是说在现代的民族主义或曰想象的共同体成立之前,所谓正邪善恶的区别并不大。

在动画《十二生肖守护神》中就是一个非常典型的复调对比。

十二生肖作为守护神的故事的基本逻辑,当然就是征恶扬善,这里有明确的善恶对比。

这里的反派角色邪灵神巴利的最终目的就是统治世界,然后阴狠手辣,我们既不知道他为什么要这么做,也不知道他这么做了之后还会如何。

而看似的反派角色邪灵王娘玛,则是有非常清楚的“误会”而产生嫉妒,从而堕落的故事。

娘玛有没有过去,有。有没有悲惨的过去,好像没有。那这个“误会”是怎么回事呢?

我怀疑是一种日本文化语境下的类型化原因。

如何评价贵志祐介的小说《青之炎》?

于是,在《青之炎》里的人们对于社会性自我实现的不信任投射到感情的隔离上,这种情感的隔离继续生发出各种相似但不同的小叙事,彼此冲突而相互靠近。

而秀一弑父的原因,也恰好和《名侦探柯南》近年犯罪者的原因出现高度同调:

真相并不只有一个:“身体是小孩,头脑是大人”的《名侦探柯南》和平成日本的多重性-全现在官方网站这个时代的《柯南》中的犯罪动机除了“复仇”,也有很多对于警察、公司或整个社会抱有不满的情绪。作案者们无法发泄自己对于不讲理的社会的愤慨,就以一种“替天行道”的“正义”走上了犯罪。然而,作品却总会很准确地指出这些愤慨并非正义。比如,近年的《柯南》中就有很多“犯人的愤怒的源头其实只是一种误会”的例子。原以为目标是在嘲笑因自杀而死的朋友而选择复仇,却发现对方其实并不讨厌自己的朋友。这种误会也不仅限于“复仇”:误会以为恋人外遇、以为对方发现了自己过去犯的罪而灭口却发现只是误会……犯人们在这些事件里得知自己过于武断的选择导致的结果,也会叹息、后悔。这种误解的故事在2014年(平成25年)以后的《柯南》里尤其居多。对于平成第二个十年里诸多出于冲动的犯罪,《柯南》在2014年后又以“误解”故事的增多指出,犯人出于自身正义犯下的杀人也只不过是冲动的结果。不论有怎样的深明大义,也无法减少愤怒所带来的冲动。此时,《柯南》中“误解”故事的增多就仿佛在暗暗陈述这么一个事实:视野狭隘的愤怒只会带来后悔。

犯人愤怒的源头其实只是一种误会,按照上文的说法,在2009年之后于柯南的故事里急骤增加,但早在21世纪初,贵志祐介就已经观察到误会的重要性。

而他们守护的故事世界里的故事则呈现出的不是善恶比较,而是有趣而丰富的故事。

《十二生肖守护神》里讲的故事挺多,各种民间神话都有(比如《魔豆》《丑小鸭》《三只小猪》《辉夜姬》),B站也有全集。都集中刻画这个罪犯的道德情怀,减少了对他饮酒作乐情节的体现。同时,诺丁汉郡治安官从单纯的罗宾汉对手变成了滥用权力欺凌弱小的象征。无论故事的规模——罗宾汉的故事发生在一个国家内,灰姑娘的故事发生在一个家庭之中——人们还是喜欢在故事中加入价值观的冲突。民族价值的概念进入文学故事领域之后,借助好人与坏人斗争情节体现的道德冲突便渐渐成型。现代故事的一个特征就是人物角色经常在冲突对立的阵营之间来回游走:如果人物的价值观决定了他的身份特征,那他此后便会因为道德观念的变化而出现动摇,甚至不惜转投对立阵营。现代故事的另一个特征是好人与坏人出现道德冲突时,坏人总是没有忠诚感和荣誉感的人物,经常惩罚自己人:诺丁汉郡治安官让民众忍饥挨饿,达斯·维德残杀下属。坏人不在乎他人的生命,总是因为盟友的小过失而对其横加指责。古代故事中很少存在反派,即便有也都是怪兽形象。所以到了现代早期,流行文化中的反派也不会杀害自己人。2017 年末,我在电影《神奇女侠》(Wonder Woman)片尾看到她激情澎湃的演讲,称亚马逊族人应该主动原谅“人类”在二战中(电影背景设定在一战——编注)发动的一切不可避免的罪恶行径。此时,我又想起了自己的观点:好人与坏人对抗的故事总是积极地给人们灌输价值观,认为冲突中正义的一方为了“大局”着想可以采取任何有利的手段,哪怕是越界也在所不惜。

谈到好人因为在好人阵营,所以做出“有利大局”的事情可以越界,而坏人绝对不会做出更道德的行为时,会让人想起非常典型的内群体与外群体的认知差异。

“所有的冲突都是信息或资源上的不对称导致的”,赞同或者不赞同,请给出理由?

冲突的本质是什么呢?

很多人可能会觉得是“非我族类,其心必异”,即基于内群体偏袒(in-group favoritism)和外群体同质化认知偏差(Out-group homogeneity)。

内群体偏好 - MBA智库百科内群体偏好是认为自己所属的群体更优越。Tajfel最早用最简范式实验发现,当个体主观地认识到“我们”是一体的社会认同感时,这种认同感所引起的给予“我们”更多资源及正向评价的现象被称为内群体偏好。内群体偏爱指个体对与其同属一个群体的其他成员的偏爱,个体意识到自己属于某个社会群体,同时也认识到作为群体成员带来的情感和价值。

外群体同质效应_百度百科是指人们常持有“外团体都具有相同性质、而内团体性质较多元化”的一种认知偏误。这一效应能在广泛的社会群体(如政治立场、种族、年龄、性别)中发现。

这两种认知联系起来就会带来一种价值上的优越,其优越的底层逻辑是,我们是多样且丰富的,你们是单一的,所以我们比你们更优越。

这种冲突在鲍曼那里被称为:回到部落。

在多个部落聚居的地区,冲突各方往往会试图相互回避,但都不会试图去改变对方的看法,劝说对方改变和转变立场。外来部落的任一成员,都有责任并必须长期保持预先注定的、永恒而无法改变的卑下地位,至少本地部落会如此看待和对待他们。一个部落往往把另一个部落置于次要地位,并作为其存在的根本条件,同时还会采取各种措施长期保持自己的优越性和标志性象征符号,抵制次要地位的部落进行改变的任何意图。一旦根据这种规则来分割“我们”与“他们”,那么对立者双方之间的任何接触,目的就不再是缓解对立,而是获取或创造更多的证据,以证明缓解对立于理无据,不予考虑。被锁定在“优等-次等”链条中的不同部落,其成员不会彼此说话,而是向过去说话,让睡着的狗躺下以免遭遇不幸。

在多个部落聚居的地区,冲突各方往往会试图相互回避,但都不会试图去改变对方的看法,劝说对方改变和转变立场。外来部落的任一成员,都有责任并必须长期保持预先注定的、永恒而无法改变的卑下地位,至少本地部落会如此看待和对待他们。一个部落往往把另一个部落置于次要地位,并作为其存在的根本条件,同时还会采取各种措施长期保持自己的优越性和标志性象征符号,抵制次要地位的部落进行改变的任何意图。一旦根据这种规则来分割“我们”与“他们”,那么对立者双方之间的任何接触,目的就不再是缓解对立,而是获取或创造更多的证据,以证明缓解对立于理无据,不予考虑。被锁定在“优等-次等”链条中的不同部落,其成员不会彼此说话,而是向过去说话,让睡着的狗躺下以免遭遇不幸。

这个观点本质上说是呼应了题主的问题,即“信息或资源的不对称”。

可能这还不是资源的不对称,而是信息的不对称,就带来了相当多的部落化的群体认知。

基于对这点的深入利用,会发展出两种比较常见的加深冲突(或压制对抗)的方式。

第一种叫做构筑想象的共同体以及假想敌,详细的论述过程可以见《想象的共同体》一书,书中非常详尽的讲述了报纸是如何建立更现代性、群体性的内群体偏袒和外群体同质化。

第二种叫做将人原子化。其中最典型的就是福柯在《规训与惩罚》里接边沁的全景敞视监狱建筑所谈论的全景敞视主义。在全景敞视监狱中,个体的内群体认同被大限度的削弱,只剩下个体的存在。

有这样一种说法,是用来讨论政治意图上的群体对立,提出来做一个思考:如果我认定你是我敌对阵营的坏人,你所做的一切事情便都是坏事。倘若你做了好事,那问题就更大了,因为这说明你具有欺骗性。如果你甚至还是一个道德高尚的反派,那么正派角色就会越恨你。

你是否赞同这种思路呢?又或者反过来呢?

儒家学说从“修身”出发,到“齐家”,到“治国”,到“平天下”。在儒家看来,一个人倘在道德上是高尚的,他在政治上就会是正确的。

这里就牵涉到道德的普遍性和道德的阶级性的差异,如果说你对敌人也讲礼貌,那就有丧失阶级立场之重大嫌疑。那么只要一个人在阵营上是正确的,即便他有若干个人道德上的重大问题也无关宏旨,这就是所谓“小节无害”论。

所以在面对我认定的反派角色的时候,我应该以怎样的态度去应对呢?我看到文艺作品里,我面对这样的反派角色的主角的行为时,我是否应该理解呢?又或者是斥责其为圣母呢?

比如《约定的梦幻岛》里的艾玛,当这一话在B漫出来的时候,评论区(直到现在)都认为艾玛的行为是典型的“白左”行动,可是现在认真思考一下,用反派擅长的方式对待反派,正派的合理性在哪里呢?

只是因为你是正派吗?

物语消费论破坏了故事与故事之间可能的带有逻辑性的延展,讲复数个故事以形式(卡牌)相同的状态衔接起来。

这个过程当初是以碎片化的故事在接受者中间流传中形成的。通过利用这样的一种都市传说式的渠道,“仙魔大战”成为不具有故事情节的形象商品。“仙魔大战贴纸”的背后有一种被称之为“传闻”的东西,它煞有其事地记述了“仙魔大战”故事中极其细微的片段。接受者获得他们从来没有听说过的故事细节方面的内容。一个个含义不明了的信息碎片汇集到一起,形成一个模糊的轮廓。在这里无疑都市传说的创造力起到了作用。如果用1980年代的说法来讲的话,孩子们以“仙魔大战”的贴纸为中介,看到了贴纸背后的“异界”。

这个过程当初是以碎片化的故事在接受者中间流传中形成的。通过利用这样的一种都市传说式的渠道,“仙魔大战”成为不具有故事情节的形象商品。“仙魔大战贴纸”的背后有一种被称之为“传闻”的东西,它煞有其事地记述了“仙魔大战”故事中极其细微的片段。接受者获得他们从来没有听说过的故事细节方面的内容。一个个含义不明了的信息碎片汇集到一起,形成一个模糊的轮廓。在这里无疑都市传说的创造力起到了作用。如果用1980年代的说法来讲的话,孩子们以“仙魔大战”的贴纸为中介,看到了贴纸背后的“异界”。

「已注销」:集卡游戏为何风靡?我们可能已经进入了“物语消费”的社会 假面骑士或水浒英雄卡不同,大塚先生认为“仙魔大战”有更妙的物语操作机制:1、没有既成的故事文本;2、一片贴纸(商品)一个角色,并附上简短的角色信息;3、数片贴纸信息串联起来,形成角色间的小故事;4、所有小故事积攒起来,形成如神话史诗的大叙事;5、消费者为了获得大叙事,购买巧克力。如此,消费对象不仅是碎片化的使用价值(巧克力)与符号价值(单片贴纸画片),更是这些符号商品组合而来的故事背后的秩序或者“世界观”。

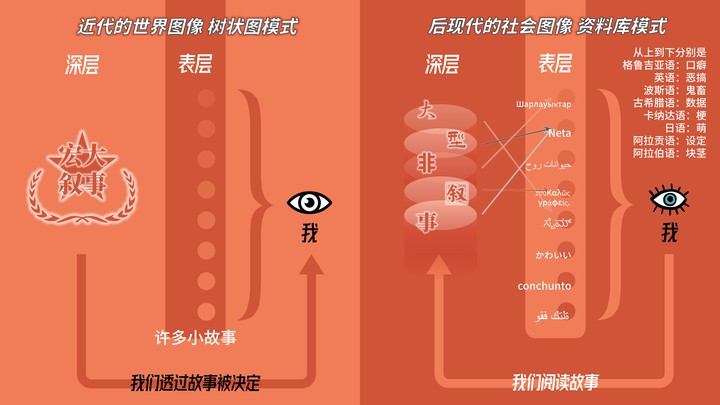

按照东浩纪在数据库消费论所展示出来的观点,一个人的性格特征,它的形式逻辑是通过人设来决定的,也就是说从那些萌元素的库中进行随意的组合。

这个配图是我今年年初新做的,我觉得自己做的确实很好看,细节部分也拿捏住了。

关于萌元素数据库模式,已经是老生常谈了,所以就不赘述了。

在故事展开的过程中,你把它呈现在一个作品里,这个人的行为逻辑,可能一开始可以不用告诉读者为什么要这么做,但是随着作品的体量不断的增加,就必须要解释他为什么要这么做。

这样才能保持该人物的行动逻辑是趋于合理的,而不是仿佛被命运之神(或机械降神)所操控的。

这不仅仅是作为作品高完成度的需要,也是对读者智商的尊重。

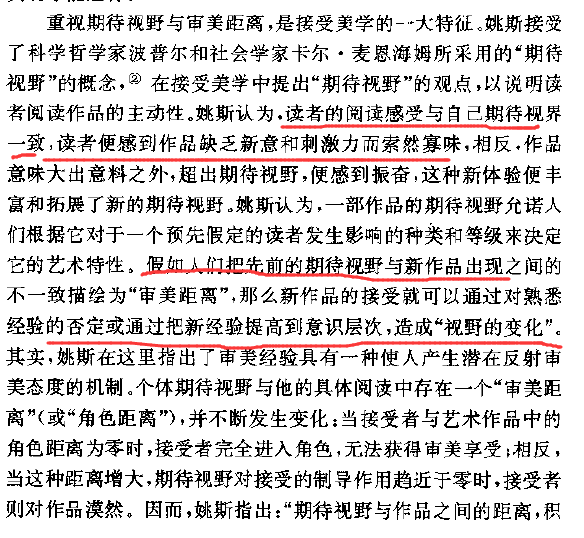

从某种意义上来说,当这部作品里面的所有主要人物(包括反派)的过去都被写完了,那么这部作品就很难在人物的丰富性上挖下去了。因为这些任务的性格成长可能性和过去的起源都被讲述殆尽之后,他们未来的行事逻辑就变得高度可以预期了,而读者的期待视野就会越来越失去兴趣。

期待视野还可以用来解释反派角色和悲惨过去之间的反差性,反派角色与之捆绑的性格与行事风格大多与悲惨过去落差较大,读者在看到反派角色的悲惨过去后,会形成与第一次阅读时不同的形象体验,形成复调阅读感,增强其阅读兴趣。

于是作家在补充完反派角色的过去经历之后,就很容易失去对角色的控制权,好的作家会采用“说了,但没有完全说”的方式来勾勒过去。

当然,作者也可以采用银弹理论的方式,即通过突然降下特殊事件来改变故事的进展。

人人都爱银弹,它代表着我们可以一劳永逸。「一劳永逸」是个很能满足人类欲望的词语(简直仅次于「不劳而获」),所以你在各类虚构作品里都能看得到这种银弹——张无忌掉下悬崖,练出一身天下无敌的内力;史蒂夫·罗杰斯注射超级战士血清,脆弱青年变成了美国队长;网络游戏里点一项被动技能,暴击率永久提升30%;洗发水广告里女明星冲着你喊,「五大受损,一个对策」。

人人都爱银弹,它代表着我们可以一劳永逸。「一劳永逸」是个很能满足人类欲望的词语(简直仅次于「不劳而获」),所以你在各类虚构作品里都能看得到这种银弹——张无忌掉下悬崖,练出一身天下无敌的内力;史蒂夫·罗杰斯注射超级战士血清,脆弱青年变成了美国队长;网络游戏里点一项被动技能,暴击率永久提升30%;洗发水广告里女明星冲着你喊,「五大受损,一个对策」。

我们暂时搁置对反派角色是否是站在不同的角度或阵营去讨论的角度,直接思考,假如这个反派真的就是完全违反社会公共道德的反派角色,会怎样呢?

这里就要谈到没有过去的反派可能更加具有人格魅力的吸引力。

在不举任何例子的情况下,思考一下这个问题:如果一个人的恶是天然而来的,他所做的恶行是没有缘由的,那么这个人的恶更像是什么特质的存在呢?

《恶的美学历程》就告诉我们,如果这样的话,那么无过去的反派所进行的恶,就具备了神性。

这听起来匪夷所思,但仔细一想确实如此,只有拥有神性的元伦理学行为,才不会需要形成的理由,以及利弊的判断。

最早的反派角色当然就是路西法,路西法因为坠落而变成了恶的最大代言人撒旦-贝利阿尔。

在这本书里也提出这个疑问,所谓恶事件的诞生过程已经了然,但是其背景到底是什么呢?语焉不详。

既然如此,恶就不是从善中分离出来的,也不是从上帝中剥离出来的,而是自发的、自觉的存在。

没有过去的恶就是具有强烈的神秘色彩,就是神话本身,是不受到任何过去(包括愉悦的、幸福的过去)所影响的。

从伦理学意义上说,这样的恶者具有强烈的迷人特质和魅力,是的它甚至不受外表的干扰,所谓“只要五官长得好,三观跟着五官跑”。巴多罗买的故事不能向我们说清楚,出于什么原因,统一的天堂秩序骤变成有差异的秩序。路西法从首席天使变成上帝的敌手的道路似乎在最后的结论中显得是晦暗不明和循环往复的; 它的出发点是那桩罪行,而这桩罪行的存在只有通过恶的体系才有可能,可是这个体系又是从那桩罪行里走下来的。无数关于恶的故事探讨了其黑暗出身的现象,神话用这些故事分享自相矛盾的这一瞬间。在从天堂堕落到地狱的形象描述中,原初的区域始终未探查清楚,因为它恳求一种影响的相互关联显著表现,却没有揭示这种关联的因果关系。阿多诺用批判的措辞评论这种机械论: “依附于图像的东西永远被神秘地禁锢着,偶像崇拜。”神话的循环往复性在于它的故事不是揭露它讲述的那些隐秘力量,而是仅仅让它们在其显现形式中变得可以理解。路西法堕落地狱的故事很难提供关于恶的解释,因为它被为它安排的场景和图画的魅力迷住了。

帅的恶者不是因为恶的迷人,而是因为帅的迷人。但具有根本性的恶者,无需任何容颜的修饰,就具有美学所表述的崇高性。在博内特看来,“伟大的自然对象”具有“某种庄严肃穆的东西”,能带着伟大思想和激情来启发心灵,使我们想到上帝和上帝的伟大,想到无限者所具有的影子和外观。这种伟大压倒心灵,从而把人投入一种“愉快的眩晕和赞叹”之中。以后爱迪生又提出了宏伟(greatness),他指出宏伟的审美效果使人陷入“一种愉悦的震惊之中”,“灵魂感受到一种兴奋的静默和赞叹”。把崇高上升到哲学高度进行深入研究的美学家是康德。康德认为“崇高”对象的特征是无形式,即对象形式无规律、无限制,具体表现为体积和数量无限大(数量的崇高),以及力量的无比强大(力的崇高)。他指出,这种无限的巨大,无穷的威力,超过主体想象力(对表象直观的感性综合能力)所能把握的限度,即对象否定了主体,因而唤起主体的理性观念。最后理性观念战胜对象,即肯定主体。这样,主体就由对对象的恐惧而产生的痛感(否定的)转化为由肯定主体尊严而产生的快感(肯定的),这就是崇高感。他说:“我们称呼这些对象为崇高,因它们提高了我们的精神力量越过平常的尺度,而让我们在内心里发现另一种类抵抗的能力,这赋予我们以勇气来和自然界的全能威力的假象较量一下。”

因为这些无过去的恶并不是依附于其他事物(过去的历史)的,所以具有了强烈的震慑性和痛感,人在其面前的无可动弹和压力,在美学意义上就会变成对主体的尊严快感,也就是崇拜。

我们可以稍微武断地称其为得了斯德哥尔摩综合症,有点相似却不甚相同。

在《数码宝贝第二季》里出现的达高兽,只是出现本身就让小光产生了强烈的恐惧感,虽然这一集和其他剧集格格不入,但是小光所产生的的一系列情感波动,正是人们在面临没有过去的、本质的、强大的恶者面前的无力、绝望和崇拜感。

当然还有《神秘博士》第三季里提到的哭泣天使,也是本质性的恶的存在,虽然它们长着所谓“天使的容颜和身形”。

一次爽到!神秘博士第三季完全解析解说。雨果奖获奖作品最邪恶反派登场!_哔哩哔哩_bilibili

没有过去的恶为何如此迷人,从哲学意义上,还有根本恶与平庸恶的差别。

根本恶与平庸恶都没有悲惨的过去——严格的区分是,根本恶没有过去,而平庸恶没有悲惨的过去。

康德论人性根本恶及人的改恶向善-中国社会科学网

是的,又是康德(我们还会在下文再见到他)。人是恶的,这一命题……无非是要说,人意识到了道德法则,但又把时而背离道德法则采纳入自己的准则。人天生是恶的,则无非是说,这一点就其族类而言是适用于人的,并不是好像这样的品性可以从人的类概念(一般意义上的人的概念)中推论出来似的(因为那样的话,这种品性就会是必然的了),而是按照借助于经验对人的认识,人只能被如此评价,或者可以假定这在每一个人身上,即便是在最善的人身上,也都是在主观上必然的。由于这种倾向自身必须被看作是道德上恶的,因而不是被看作为自然享赋,而是被看作为某种可以归咎于人的东西,从而也必须存在于任性的违背法则的准则之中;由于这些准则出于自由的缘故,自身必须被看作是偶然的,但这样一来,倘若不是所有准则的主观最高根据与人性自身——无论借助什么手段——交织在一起,仿佛是植根于人性之中,就又与恶的普遍性无法协调,所以,我们也就可以把这种倾向称作是一种趋恶的自然倾向,并且由于它必然总是咎由自取的,也就可以把它甚至称作人的本性中的一种根本的、生而具有的(但尽管如此却是由我们自己给自己招致的)恶。

阿伦特发展了康德的关于根本恶的概念,在康德的根本恶中,恶的发源来自于人的自然享赋,而非是社会环境,而经过两次世界大战后的恶的发展,在阿伦特看来早已不仅用自私的人性能解释清楚,而是一种意识形态,是借以统治者的名义宣称已经掌握最高的社会蓝图理想的实现方式,宣扬牺牲精神以完成其历史进步主义,并把统治者的个人意志凌驾于所有个人之上,把一切人变成多余人。

作为多余人姿态存在的人。既然最高位的统治者是全知全能的存在,那作为他领导下的个人的区别性就变得没有意义,个人的复数与个体性变得“多余”,只有“服从”这一选项,服从统治者的所有宣传口径、绝对意志和群体性。“彻底的恶 (radical evil)与一种制度同时出现,在这种制度中,一切人都同样成了多余的。操纵这个制度的人相信自己和其余人一样是多余的,极权主义杀人最为危险,因为他们连自己是死是活都不在乎,不关心自己是否生活过、是否出生过……清除从经济上来看是多余的,在社会上是无根的人类群众,这既是一种吸引,也是一种警告。在极权主义政权垮台之后,极权主义的方案仍能存在,它以一种具有强烈诱惑的形式,将会在可能的时候,以对人有利,并且能够解除政治的、经济的、社会的悲苦的姿态出现”。

上一篇:美媒透露佩洛西 29 日将率团访问亚洲,而台湾行程目前被列为「待定」,具体情况如

上一篇:美媒透露佩洛西 29 日将率团访问亚洲,而台湾行程目前被列为「待定」,具体情况如

下一篇:北方网2005年03月07日新闻汇总

最近更新旅游资讯

- 北京IN10018片II期临床试验-IN10018 或安慰剂联合PLD 治疗铂耐

- 重庆西南医院体检中心

- 价值理论论文范文

- 内娱出现第一个“侠女颜”!刚出道4天,小白花们慌了…

- 狗的射速又快又烫

- 震惊!原来我们那些年追过的电视剧三观如此畸形……

- 社区获得性肺炎合并脓毒症患者临床特征及死亡危险因素分析

- 笛安的“北京爱情故事”,满满的欲望和贪婪

- 读《金瓶梅》第13章:李瓶儿为何能看上西门庆?

- 十六岁高二学生没事时看看什么书好?

- 父母中毒而亡,警方问13岁女儿看到凶手没,女孩笑了:我就是凶手

- 别黑陈凯歌了,他有一部神作还不够吗?

- 高三沉沦观后感话题作文800字范文

- 思辨的张力

- 狐文化特辑【十三】狐妖余论:混迹红尘的修仙之狐——「仙狐」

- 喜欢K歌,看电影吗?这些英文一定要掌握!

- 21世纪最佳20部日本动画

- 中西方伦理思想发展比较研究

- 马鞍山人民医院医院历史

- 如何以「我穿越成了一个小妾(或通房丫头)」为题写一篇小说?

- 青海诗选刊 2017年第24期(总第36期)

- 吴军民

- 实用 | 教你如何做好校园景观!

- 无忧传媒三 片

- 《西游记》新解(十套珍稀古画插图)56:神狂诛草寇,道昧放心猿——遇强盗,唐僧软