手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com为什么《花束般的恋爱》中男女主选择分手?

真的很难遇见有共同兴趣爱好的人啊……我能理解小麦工作忙,变得“世俗”,而小绢有点“停留在学生时代”,只想做喜欢的事情。所以后期出现了隔阂。但是他们俩没法保证下一个对象就比现在这个好啊,更何况已经交往五年了。婚姻中,恋爱感还是会消失,生活变得平淡而普通,就像最后男主挽回的时候说的,为什么一定要回到最初相遇的感觉呢?分手了岂不是很可惜嘛?

以上只是我个人的想法。

这一段浪漫却写实到有些残酷的《花束般的恋爱》,

或许这段感情,没有直接的分手原因,

但因为它没有土壤、根茎、它无法长久存活。

他们心有灵犀,惺惺相惜,

他们从校园走入职场社会,

他们共筑爱巢,一起养猫,

他们各自忙碌,渐渐没有了话题…

无数件小事堆积在一起,彼此的潜台词不愿说出口,心理欲求一次次没有得到回应,

最终演变成了消耗彼此。

曾经登对的帆布鞋变成了皮鞋那个以为是天作之合的爱侣,走着走着,步调就不一致了。

曾经登对的帆布鞋变成了皮鞋那个以为是天作之合的爱侣,走着走着,步调就不一致了。

爱情如花束般美好,只是花期会过。

神奇的相遇,奇妙的默契让两个人走在一起。

可惜,共同的爱好是一段关系的美好起点,

越是亲密的关系,我们越是期待对方能够完全读懂自己,

但这需要双方的经营,需要倾听交流,需要陪伴、主动付出。

他们都没有致命的错,但随着在社会这个大浴缸的浸泡,两人的价值观已经渐行渐远,有了隔阂你不问我不说,满心欢喜地分享却得到冷淡的回应,遇到问题的候只是互相抱怨,而不是牵手一起面对……

虽然深爱彼此,但这段爱会因为失去共情理解和灵魂共鸣而无疾而终。

若心动的最终走向是无感,那不如选择分手,把回忆停留在最值得回味的时刻。

豆瓣最高赞短评是这么概括本片的:

豆瓣最高赞短评是这么概括本片的:

「和百分之百合拍的人说再见。」

最初他们都是带着理想主义色彩的文艺青年,喜欢读同样的书,吃同样的食物,喜欢看一样的艺术展,爱听同样类型的歌曲,连帆布鞋和日常配饰也不谋而合,仿佛是世界上的另一个自己。

于是两人瞬间坠入爱河,大学毕业后一边做自由职业者一边开始同居,描绘了两人所度过“最棒的5年” 。

但男生小麦的棱角,在日复一日的疲于奔命中渐渐磨平。

正如身处压力中的社畜小麦,也无法理解:“为什么这个女孩,好像还留在学生时代?”

女生小绢工作没有那么忙,仍想保持对生活的热爱,对小麦的烦恼也很难感同身受。

于是他们从「TA就是那个对的人,是世间唯一」,

再到感情转淡后「同一个空间,各自戴上耳机成为两个人的寂寞」,

最后变成「恋爱这种东西,可不能一人一半,恋爱就是一人一份。」

甚至小麦以求婚来挽回这段感情,他认为婚姻是一种责任,不一定非要用荷尔蒙去维持,“不可能一直像以前一样喜欢啊,如果要追求这种事就无法幸福了”,

小绢则不希望最后两人只是变成对方的一种习惯,选择按下时钟,让一切美好停留住。

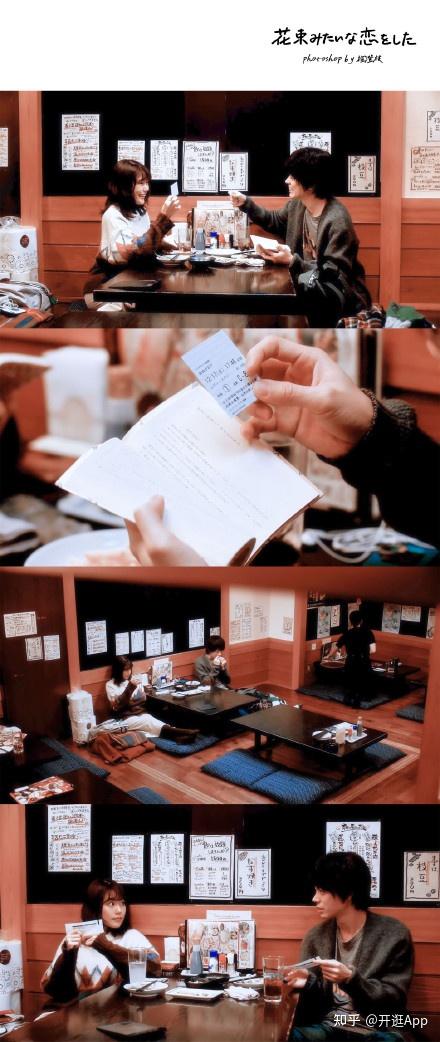

在餐厅,他们见到了隔壁桌初识的小情侣,犹如那时初遇穿着一样的鞋,同样羞涩地交换着日记,互有好感。回想五年的点点滴滴,那么热烈那么平凡而真实,但,回不去了啊,两个人泣不成声。

走不下去,不一定是不爱了,而是明白两人再也无法变回当初的相处的样子,无法在岁月洪流中“维持现状”。

“开始,是结束的开始”,

虽然我们的爱像鲜花般终将凋零,

但至少,我与你一起见证过花期里最美的样子。

几年后,麦和绢在咖啡馆偶遇,各自都有了新的伴侣。

几年后,麦和绢在咖啡馆偶遇,各自都有了新的伴侣。

没有打招呼,分开时又都默契地背对对方,挥了挥手。

很遗憾,不能与那个最合拍的人牵手走下去,

很遗憾,不能与那个最合拍的人牵手走下去,

但,我们都知道了未来如何更好的走下去。

这部剧真的是一把温柔刀,没有轰轰烈烈的情节,但却惹哭了无数在爱情里浮浮沉沉的人。

我们似乎很轻易在别人的故事中看到自己的影子,抑或是明白了很多道理,虽然爱总是重蹈覆辙,但可以借这些圆满或遗憾,去学会爱自己爱他人。

从世另我的设定开始,这就是注定是一个残酷的故事。

1.

为什么两个差异巨大的人往往能和谐相处,而两个相似的人却不得不分道扬镳?

因为同质会带来自我混淆,而之后的异化,带来了对自我的不断否定和冲击。

两个相似的个体会产生欺骗性,真正的自我被取消了,复本镜像被实体化并参与判断了。爱伦坡故事里的威廉·威尔逊甚至觉得“和自己一样的人”是“难以忍受的恐怖”、“令人憎恶的一致”。如果菅田将晖一开始就找了一个愿意无条件跟着他、仰慕他、支持他的傻妞,他会因为对方保留在心中的纯真、长不大的那部分而苦恼么?

如果村花一开始喜欢的就是一个有事业大叔,她会因为大叔的事业心而觉得自己被冷落么?

他们太像了,以至于当对方产生了自己期待之外的变化时,会产生对自我的否定,心里的包容机制只能对外生效,自己如何去包容一个自己反对的自我呢?

他们能接受一个不一样的他人,却不能接受自己变成自己不希望成为的样子。

当改变朝着不同的方向展开,未来就没有第二种可能。

2.

“一样”与“认可”是两个不同的东西。

最初的相似很容易降低认可的门槛,代价是建立了美好到脱离实际的预期。

能走下去的,是彼此认可的人,而不是表面多像的人。

1+1=2,999-997=2,两个看上去一样二的人,背后是完全不同的过往、价值观以及对未来的期待。

找到底层一致而非表面一致的人,找到即便不一致也会因为信任和爱彼此扶持的人吧。

3.

可这也真是一个动人的故事。

在男朋友的安利下,窝在被窝里两小时,沉侵式的体验了《花束般的恋爱》。

观影结束,我也在思考:小麦和小涓为什么要分手?明明在最终讨论这个问题的时候,彼此都感到非常的不舍呀!

电影也有个戏剧化的结束,告白时彼此默契的如同一个人,告别时彼此也默契的如同一个人。时间、地点,甚至是思考如何开口,都像是提前商量好了一样。

被安利时,我问是不是happyend大结局?对象没有说。

当我看到恋爱开始时,那个叫麦芽的博主在小涓的讲述中自杀时,我就已经猜到了悲剧的结尾。

果然如此,确实如此,那为什么开始时那么合拍的两个人到最后会分手呢?

这个电影的主题是现代化的爱情,我想也是现代化爱情的夸张化反映吧。

看了高赞回答后,我突然有了自己的想法。其实,二人只是自认为的高度合拍而已。并没有刻苦铭心的爱情,最后的不舍也许真正不舍的是曾经理想化、单纯可爱的自己。

电影中所表现的高度合拍明显是经过美化的,有导演的美化,也有男女主人公的美化。

导演的美化在于夸张,戏剧化的表现二人的合拍,错过的演出、相配的服饰、最后的末班车、严丝合缝的爱好与想法,世界上真有如此契合的男女吗?契合之下,真的是同向吗?也许我们真的会遇见某一点高度契合的另外一个人,但这种契合真的会一次又一次的出现吗?

男女主角的美化,女主角不喜欢看冗长枯燥的剪辑,男主角不喜欢恐怖奇异的木乃伊。而这些都在前期的自我幻化下被忽略,成为了高度合拍。

只是高度合拍,一帆风顺的开始,他们甚至甜蜜到完全没机会思考是否真的喜欢、真的爱。

电影中的大背景,被导演忽略,只刻意的去表现二人相处的细节。

我们会发现,二人相遇即巅峰。自此,就算是水乳交融,甜蜜也不及初遇时感觉遇到了另一个自己。没有爱,只有现阶段的合适。所以,当现实发生了变化,才会那么不堪一击。

印象深刻的是,二人躺在床上,男主说“我们结婚吧”

女主没有准确的回答,而后男女主各自的潜台词,男主觉着女主一直活在遇见的那个时候,女主觉着三个月都没有性生活,怎么会想着结婚?

两个人都没有说出来,就像是初遇时,男女主的交流也是“浅尝辄止”,他们就和其他的文艺青年一样,喜欢读书、观影,高度的契合只是表象。

没有爱,只是美化的契合!电影开始,就已经发现出来了。女主在第一次抹了黄油的面包掉在地方时,表达出了对物质的不关注、不追求,沉浸在自己的追求与喜好里。

而男主在邮箱拿出广告时,说了一句,大意是在月租两千的租客邮箱里塞两万一平的房产广告是最大的笑话。

这就说明了,二人的契合只是表象,美化过的。表面契合,也就不存在刻苦铭心、触及灵魂的爱,当然会让女主这样的追求理想化人生的觉着无味无奈。

其实我感觉麦和绢是隐藏在“共同爱好”表像下截然不同的两个人

他们在一起确实是真的开心,但是随着时间两个人发现了彼此的“不同”,而这种不同是不可调和的,那么就得分手了

麦是没坐过摩天轮的小镇青年,对“人生是责任”深以为然,认为工作是工作爱好是爱好,人生终极目标是和绢维持现状,他很纠结绢有没有打算和他结婚,对婚姻的愿景是变成家人,买房买车生个孩子,一家人去海边晒太阳。分配猫咪的时候他出了布,他长大了接受了社会规则

绢是在东京住独栋的非常开放的家庭的女儿,认为爱好很重要,对工作喜欢很重要。享受学生时代的恋爱感。从开始就觉得“开始是结束的开始”。面对“结婚”话题她的重点在“和三个月没do的人结什么婚”。她出了石头,她还是坚决的认为布不可能战胜石头,她几乎和四年前没有变化

以上就是他们的不同。这么一看其实挺清楚的了,共同爱好真的意味着合拍吗?

答案是否定的。

合拍强调的是三观。也就是对事对物对人和对未来的契合。这些方面一样的人在一起,就很难会因为两个人本身的问题而分开。真的让两个人分开的,往往都是生活的“是非”,以及两人对此截然不同的看法

而与之相对的,喜欢的电影,书,作家…这些事都没那么重要。有很多长长久久在一起的夫妻刚认识的时候都觉得对方的某些爱好“奇奇怪怪”,但是一旦面对生活的大是大非,两个人就出奇的一致了。

麦和绢的情况就是—我们都喜欢吃那家店的面包,对你是情怀,但对我,那只是一个好吃的面包店

一开始就错了,麦很绢本应是一辈子的挚友,只是挚友…就像分手后同一屋檐下的那三个月,那是最开心的时光

许多人说,“恋爱久了没有激情了”是分手的主要原因;但我认为,这还不是小麦和小娟最大的问题,更重要的是,他们已经没有了朋友般的亲密。

一提起爱情,就会提到“爱情三角”,激情、亲密、承诺,三者才能共同建构出完美的爱情,而其中的亲密(理解、交流、支持、分享等)正是友谊的特征。

一提起爱情,就会提到“爱情三角”,激情、亲密、承诺,三者才能共同建构出完美的爱情,而其中的亲密(理解、交流、支持、分享等)正是友谊的特征。

乍一说,友情和爱情似乎有很大的不同;但其实,这两种感情都会让我们想起这些词:天长地久、理解、信任、关心、快乐、一致性、支持、尊重、宽容、同甘共苦、思念、美好、沟通[1]……尤其是跟最好的朋友的友情,还会跟爱情一样,不想被他人介入。

那么,让同一个人承担两种身份,会让这段关系怎么样呢?

那么,让同一个人承担两种身份,会让这段关系怎么样呢?

其实30年前,研究人员就已经认同了这样做的好处。他们找到了350多对婚姻幸福超过15年的夫妻,并询问他们婚姻成功、长寿的秘诀是什么。结果,最常见的答案就是:他们把伴侣当成是他们最好的朋友[2]。

更新的调查结果同样显示,当人们把伴侣当成自己最好的朋友时,比起那些不这么想的人,他们会对伴侣的期望值更高一点,对目前的关系也更满意一些[3];那些在爱情中更注重友情成分的伴侣们,也会对这段感情付出更多承诺,感受到更多的爱意和更高的性满足[4]。

总之,把伴侣当成最好的朋友,总体上来看是件好事。

但我知道,有些读到这里的朋友可能会疑惑:本来伴侣就会挤占跟朋友相处的时间了,如果再把伴侣当成最好的朋友,那朋友就更少了,万一遇人不淑分手了,不就连来安慰的好朋友都没了吗?

别着急,我们先来聊聊,这一现象背后的原因是怎么回事。

除了因为,如果爱情里缺少了“友谊”的成分,就只剩下激情趋势下给出的愚昧承诺了,还有更重要的原因。

想想我们对“最好的朋友”和对“爱人”的要求标准吧。通常情况下,我们对伴侣的不良行为过于宽容了。

如果一个人经常无视你的信息,忽视你的情绪,或者不想和你进行有意义的对话,你还想和他做朋友吗?就像,小娟会和一个看《野餐》没有感触的人做好朋友吗?答案是否定的吧。

但是在现实生活中,有多少人正在用这种方式这样对待他们的伴侣,还得到了原谅呢?无论是玫瑰色滤镜还是习惯,都会让人降低标准,在一段实际上令人痛苦的关系中无法自拔。

研究[3]的作者认为,这正是他们发现结果的现实意义:我们可以对自己的另一半,抱有像对最好的朋友那样的期望,来花时间得到一个真正“最好”的伴侣。

研究[3]的作者认为,这正是他们发现结果的现实意义:我们可以对自己的另一半,抱有像对最好的朋友那样的期望,来花时间得到一个真正“最好”的伴侣。

本来,小麦对婚后生活的描述已经让小娟有一点动摇了,但见到隔壁桌的年轻男女开心谈论喜欢的作家,回想起两人最初的美好后,此刻的相处和对未来的描述,都显得无比凑合。

所以,男女主还是选择了分手。

最近更新影视资讯

- 韵府群玉

- 老年临终关怀护理集锦9篇

- 如何评价剧场版动画《和谐(harmony/ハーモニー)》原作:伊藤计划 ?

- 智人战胜尼人的决定性因素 是神灵崇拜与艺术品 在3万7千年前智人击败了远比自己强

- 沈阳参考消息(2017年1月11日)

- 密集架区密集架书库图书馆负一楼期刊阅览区中外文期刊图书馆一楼图书借阅区(A-H

- 费维光:脾胃病17方

- 土耳其身为伊斯兰国家,为什么允许“风俗产业”合法化?

- 高中教师教学反思

- 三观尽毁!90后公务员出轨50岁女上司,聊天言语暧昧,妻子怒举报

- 22应用心理学考研347 首师360有调剂院校吗?

- 铃木凉美女士,你仍期待同时收获怜爱与尊敬吗?

- 团建别墅 | 确认过眼神,是能疯一起的人!Boss,今年年会我们泡私家温

- 《归来》观后感

- 翻译伦理的重要性和译者荣辱观建设研究

- 高二语文期末考试测试题及答案

- 国医大师名单!在北京看中医该找谁,这下全知道!

- 这些年爱过的同人文(BG)

- 荷兰深陷风俗业?日本都要甘拜下风,为何能稳坐世界顶尖位置!

- 戴安娜25年前私密录像首次解密:自述性生活,全英国都被炸懵逼了

- 原创上官婉儿为什么必须死,她做的这件事太无耻,李隆基忍无可忍

- 「医药速读社」Paxlovid临床失败 礼来斥巨资引进Kv1.3抑制剂

- 她是韩国性感女神,靠出演“三级片”走红,今41岁韵味不减当年!

- 电影市场有望点燃 好莱坞大片排队上映

- 评荐《传染病(Contagion)》