手机访问:wap.265xx.com

手机访问:wap.265xx.com《致命女人》:一种中产阶级式的性别秩序想象

原创 刘颖 新青年电影夜航船 收录于话题#新青年电影夜航船25#电影评论23#影视观察6

《致命女人》

一种中产阶级式的性别秩序想象

《致命女人》(第一季)是一部由美国CBS公司制作的情感悬疑类连续剧,讲述了同一幢豪宅里,三位分别生活在上世纪60年代、80年代及本世纪10年代的女性处理各自感情或婚姻问题的故事。吊诡的是,这部在美国本土并未激起水花的和黑色喜剧,却在大洋彼岸的中国引发了现象级的讨论,大有美剧回归之势。近年来,女性题材影视作品逐渐成为美国政治正确之一,但国内该领域仍是一片荒原,女性主义电影或票房惨淡(如《送我上青云》)或变成边缘文艺片。它凭借紧凑的剧情、好莱坞式剪辑和戏剧化的人物直击中国观众痛点,全剧开宗明义,正如其英文原名“女性为何杀人”(Why women kill),剧情围绕弑夫动机展开,将其框定在商业色彩浓厚的充斥性、暴力元素的“爽剧”定位之上。

严格地说,《致命女人》绝非噱头所描述的先锋女性主义电影,甚至它精准地揭示了当代女性主义面临的困境,采用男权逻辑重述女性成长故事。另外,《致命女人》将阶级视角内置为斗争前提,却试图通过强化纵向关联、模糊横向差异的方式,塑造一种虚伪的、单薄的、包裹着消费主义糖衣炮弹的女性同盟感。事实上,这部看似激进的黑色喜剧又将我们带回中产阶级的性别秩序想象中。

——刘 颖

一、 讲述神话的年代:消费社会与中产阶级

按照电影意识形态批判中常被引用的观点:“重要的是讲述神话的年代,而不是神话讲述的年代”,《致命女人》以三个不同年代下的女人为主角,以60年代、80年代与当代三种迥然不同的社会环境为舞台,其创作目的并非复古,而是用服装、装修、言语等符号建构出一个巨大的能指体系,回应当下社会人们面对日趋复杂的亲密关系、新旧杂糅的性别观念所产生的焦虑感。

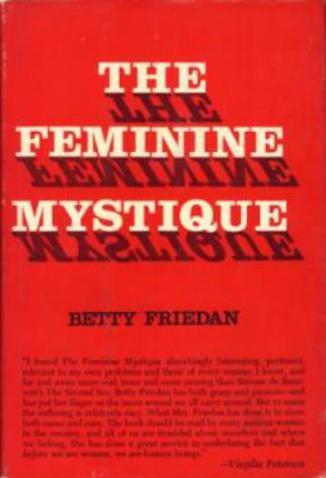

《致命女人》所选择的三个历史分期与美国女性主义发展史有一定关联度,但并不完全重合。它直接将第二次浪潮作为故事的发端,即贝丝·安生活的20世纪60年代,妇女基于第一次浪潮的胜利成果(《第十九条修正案》)已获得法律认可的选举地位,但在经济上尚未取得主动权,性别观念较二战时期甚至出现倒退。剧中唤醒贝丝反抗男权的重要角色希拉,正是在阅读过著作《女性的奥秘》后从乖巧温顺变得无比“好斗”(如图1),而此书在历史上曾吹响美国女权运动第二次浪潮的号角。贝蒂·弗里丹在《女性的奥秘》(如图2)中强烈批判了“幸福的家庭主妇”这一文化迷思,60年代的美国通过广播电视、报刊等大众传媒极力渲染出相夫教子、操持家务的幸福妇女形象,鼓励年轻女孩以婚姻为终极目标,但弗里丹认为“由厨房、卧室、性、孩子、家组成的”狭小空间将女性束缚在琐碎而机械的劳动中,无法让受过现代教育的妇女获得自我实现,虚幻的舆论宣传与真实的美国妇女现状之间相差甚远。贝丝从小的愿望便是“当妈妈”,结婚后对丈夫百依百顺,把一夫一妻制视为人类天然的存在方式,因此这段故事的冲突点在于婚姻不忠,丈夫通过出轨女服务生打破了婚姻的基本原则。

图1

图二

图三

第二段故事将视点置于第二次浪潮向第三次浪潮的转型时期,女性在社会公共领域的活跃度更高。女主人公萨蒙妮是一位社交名媛,相对于60年代的贝丝而言更加潇洒自信,其矛盾点在婚姻不忠上又增添了复杂性:同性恋的影响。属于精英阶层的萨蒙妮拥有婚姻自由,但她无时不刻地受到社会舆论的禁锢,担心丈夫的同性恋身份给自己的声誉抹黑。第三段故事则直接与第三次女性主义浪潮挂钩,本次运动弥补了前两次浪潮的短视或缺陷,将外延议题引入性别平等的讨论中,如多种族、多性别取向、多宗教信仰、多元文化等背景下产生的性别问题,传统婚姻制度式微,反婚、丁克、开放式婚姻等自由主义婚姻观逐渐成为年青一代的主流思想。该故事的女主人公泰勒是一名黑人律师,也是一名女权主义者,与丈夫维持开放性婚姻关系,现代亲密关系显得更加棘手,编剧的问题导向深入到婚姻制度的核心:开放式婚姻能够解决两性相处过程中的一切悖论吗?它能否作为人类亲密关系的希望寄托?

笔者在绪论中已经提到,《致命女人》的话语体系注定使之沦为消费社会中的典型商业“爽剧”,以刺激观众的肾上腺素,让其产生观影快感与心理满足为宗旨。它野心勃勃,希望展现跨越时空的“女性力量”联合,却找不到合理的能指;希望传达普世价值观,却从一开始就局限在中产阶级想象中。三名女权斗士命运交汇于同一幢豪宅,信念传承依靠房屋钥匙的转交,豪宅钥匙指认的是背后的阶级话语,在用资本堆砌的生活中上演的出轨、同性恋问题和开放式婚姻问题无法作为普遍经验被大众体认,因此对男权看似激进彻底的报复更像是一场精巧设计的骗局,它不能为现实中的亲密关系提供有益指导,实际上,它只是让我们再一次发现男权,强调男权可怖,而并未指向任何出路。

在《致命女人》建构的大型能指体系中,服装是创作团队试图还原历史原境的重要一环。女人们衣着昂贵精致、色彩艳丽的时装(如图4),具有如此突出的时代特征,以至于CBS公司官方将本剧归类为“时装情感剧”。“时尚”这一概念蕴含着鲜明的阶级话语,它用少数人专属的行为符号捍卫自己的荣誉,形成一种排外机制。德国社会学家齐美儿在《时尚的哲学》中指出:“如果构建时尚的两种本质性社会倾向——一方面是统合的需要,而另一方面是分化的需要——有一方面缺席的话,时尚就无法形成,而它的疆域将终结。”在他看来,时尚扮演着阶级分化的一种怀柔手段,发挥将人与人之间分隔开来的微妙力量,一旦某种时尚为草根阶级所广为吸收,它就面临着被淘汰的宿命,引领潮流的上流社会将像寻找猎物的野兽一般开发下一个时尚点。与《致命女人》互为镜像的美国女性题材连续剧《麦瑟尔夫人》,同样凭借女主角富有时尚气息的造型引爆舆论(如图5),剧中麦瑟尔夫人无论成败得失,始终保持得体装束和优雅气度,在文化研究视野下,“时尚”指涉的是高尚、优越、美好、高品位的中产阶级女性,该形象在两性中间都有较高认可度,同时凭借权力话语引发女性大众的持续追捧。

图4

图5

有趣的是,掌握更多政治经济地位的中产阶级女性,在时尚话语建构时也反映出平权诉求。生活在20世纪80年代的萨蒙妮活跃于上流社交圈,剧中频频出现的超宽垫肩造型(如图6)正反映出当时的时尚风向,即女人们希望通过加宽肩膀设计,使自己看起来像男人一般孔武有力、气势磅礴,提升威严感和野心感,实际上和香奈儿生产第一款便于活动的女士裤装的目的如出一辙:通过符号进行自我赋权,通过穿衣行为增添权力感。笔者认为,这可被视作一种花木兰式隐喻,女性通过化妆成男性来使自己看上去更像权力,而非就是权力本身。通过将男权逻辑内置于女性成长故事,是否确切产生文化意义上的进步,笔者将在后文中作进一步讨论。

图6

预设中产阶级的叙事前提,决定了《致命女人》不可能被女性主义者奉为圭臬,也不可能将社会全体女性凝聚在同一面旗帜之下。然而,从其他侧面重新审视这部流行文化作品,它又宛如镜像似的折射出当前中国女性主义面临的困境。正如我们观赏《致命女人》时常常忽略的,我们经常忘记性别讨论中的阶级视角,以至于观点脱离实际。阿普菲尔·马格林(Frederique Apffel Marglin)认为,西方女性解放的概念是西方工业社会的产物,不适用于第三世界国家的女性。在信息社会具有相当话语权、有条件参与到所谓网络骂战或讨论中的多为受过良好教育、单身、年轻的城市女性或学界女性,她们正在争取既得生存权、教育权、工作权之外的更多权益,而真正受男权压迫最深的、收入微薄、教育水平低下、位于社会最底层的农村妇女却仍是沉默的大多数。

因此,对《致命女人》这一爆款电视剧进行文化审视,必须强调阶级视角,否则我们将忽视受众属性,误将其视为一种先锋性的表达。它只在中产阶级群体中引发强烈影响,面向的是统计学意义上的、具有消费能力和消费欲望的年轻女性,也就是资本家将“三八妇女节”强行改造为“女神节”的适用人群。从“妇女”到“女神”,从真实的受害者到精致的矫饰者,一切造神运动、一切权力的获得都来自于消费的力量。

二、重述与回避

按照拉康对弗洛伊德主体理论的修正,男性的成长以女性为差异性的他者,女性在男性眼中是被阉割、不完整的形象,如果男性不能超越俄狄浦斯情结,就会受到“父之法”的威胁,这种恐惧一直持续到男性成年之后,造成深根蒂固的阉割焦虑,拉康认为,解决焦虑的途径之一就是将女性物化为欲望的客体,通过凝视来缓解恐惧。戴锦华将男人对女人的爱与恐惧并存解释为“男权文化的内在张力与矛盾”,在影视作品中,女性形象大致为类型化为两种形象——象征欲望客体的“情人”形象和象征俄狄浦斯情结的“母亲”形象。

《致命女人》的成功之处在于,它有意识地扭转了看与被看的传统性别秩序,把女性身体展演的画面减少到最低,相反还设置了满足女性观众性幻想的少年形象(萨蒙妮的年轻情人汤米)。遗憾的是,它并未彻底摆脱女性形象类型化的叙事方式,男女主人公化解婚姻矛盾的方式是后者回归理想的母亲或情人形象,或者除掉“红颜祸水”。

以第三个故事为例,影片毫无新意地刻画了一个真正的“致命女人”。女主角泰勒将性伴侣捷德(如图7)带回家中,然而在捷德的引诱和欺骗下,男主角迅速沉迷于捷德而选择背叛多年的夫妻情深。捷德拥有魅惑的脸蛋与身材,对男主角产生巨大的性张力;她性格神秘,变幻莫测,捷德刻意隐瞒了自己的过往,使男主角更加好奇;同时她诡计多端,心狠手辣,道德感沦丧,为追求私欲不惜杀人解恨。捷德的人物设计契合“蛇蝎美人”的性想象,后者源自于20世纪40至50年代的黑色电影,开山之作为德国导演弗立茨朗格指导的《马耳他之鹰》,在这种类型片中,女人常与财富、罪恶及神秘的死亡连在一起,具有不可征服的性魅力,力图把男人吸引到自己的圈子里来。与黑色电影的通常结局相似,“蛇蝎美人”捷德最终被杀,从根本上解决了男性的阉割焦虑,同时泰勒原谅丈夫,主动提出回归一夫一妻制度,使故事走向和谐完满的大结局。不可否认的是,捷德仍然符合男性理想中的“情人”形象,捷德被杀象征着情欲的幻灭,取而代之的是归位的“母亲”形象,和“母亲”与“情人”的合二为一。另外,第三段故事存在巨大的逻辑漏洞:泰勒违反开放型婚姻的规定,擅自将同性情人带回家中,造成一切错误的开始;捷德无视伦理道德引诱男主人公,最终被杀,从而“定时炸弹”般的致命威胁被拆除。这一切都更像“情人”与“母亲”的内斗,男性仿佛置身之外,或者说是被动犯错,最终“情人”被“母亲”刺杀,女人毁灭了女人,犹如美国版宫斗剧的逻辑。

在弗洛伊德理论的笼罩下,女性主体性构建仍然是一个面目模糊、不可言说的的过程。

图7

《致命女人》的野心在于反弗洛伊德式叙事,试图描绘女性的成长历程与主体性构建,然而看似激进,实则保守,主要体现为以下三点原因。

首先,女性觉醒以婚姻与家庭为力量之源,以男性婚姻不忠为起点,体现为一种悲壮的自我牺牲。弗洛伊德或拉康的精神分析学将女性作为第二性,即沉默的他者,男性正是基于差异性来认识自我;而《致命女人》并非将男性作为参照,而是事先进入婚姻或亲密关系的约束,再以错误或矛盾为导火索,展开对肇事者的报复。与其说三位女主人公建立起主体性、找到性别立足点所在,不如说她们通过自我阉割的方式摆脱了麻烦,与问题制造者割席。更匪夷所思的是,在女性主体性建构上,两性观念最为开放的当代故事却比前两个更加滞后。另外,受制于噱头或故事题材,影片基本围绕家庭和男性展开,聚焦两性关系处理,对三位女主人公的工作、爱好、习惯、社交等多方面情状刻画得很少。

其次,《致命女人》将性别秩序简单化、抽象化,变成充斥着爱恨情仇的乌托邦。作品刻意摘除了生育因素,三个故事的生育状态分别为丧女、女儿成人待嫁和丁克,完全不涉及婚姻关系中的具体育儿行为。一方面,该设计使得影片更接近中产阶级品味,另一方面也规避了代际带来的道德争议,使剧情简单化为纯粹爱情层面的背叛与报复,然而,伴随生育产生的张力使女性更难在亲密关系斗争中胜出,也更难摆脱婚姻制度的束缚。

最后,《致命女人》最终结论指向再度发现男权,用内置权力逻辑、更换性别身份的途径来讲述女性成长故事,未能成功创造新的话语体系。戴锦华在与媒体“造就”对话时指出,大女主作品只是“更换了角色的性别身份,但是丝毫没有改变故事的权力逻辑”,并将其称为“被迫化妆成男性的所谓‘花木兰式境遇’”。《致命女人》将性别身份作置换处理,让社会名媛萨蒙妮和律师泰勒具有比她们的丈夫更高的经济地位,因此权力天平自始至终便朝女性倾斜。在60年代的故事中,虽然贝丝依附于丈夫生活,但她借助邻居家暴男之手除掉了不忠的丈夫,完成了花木兰式的变装。这又回到阶级视角的讨论,编剧从未触及的问题导向是:权力从何而来?经济优势地位从何而来?整部影片是中产阶级围绕婚姻展开的一场戏剧性狂欢,女性模仿男权逻辑主宰着情感支配和行动规划,并且需要在男权建立的庞大制度体系中寻找一个支点,为自己的报复行为提供合理解释。从这个角度来说,《致命女人》并未如它噱头所言杀死男权逻辑,相反维护了传统意义上对异性恋婚姻的想象,使女性通过失败婚姻的历练得到角色上的正位。

“女性的困境,源于语言的囚牢与规范的囚牢,源于自我指认的艰难,源于重重镜像的围困与迷惘”,《致命女人》用耸人听闻的暴力因子掩盖了横向阶级差异,模糊了女性自发性觉醒的不足,它让目标受众肾上腺素飙升,也使真正的女性主义者和广大男性同胞不以为然。

(本文为北京大学新闻与传播学院《影视文化与批评》2020年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2020年优秀影视评)

参考文献

[1] 戴锦华,电影理论与批评[M].北京:北京大学出版社,2007.

[2] 游晓燕.女性主义电影批评一瞥[J].安徽文学(下半月),2009(08):355-356.

[3] 巨传友,张鑫.女性主义电影理论的历史与发展探析[J].大众文艺,2019(21):169-170.

[4]“造就”对戴锦华的专访:大女主作品只更换了角色性别,没有改变权力逻辑。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1611819580123941860&wfr=spider&for=pc。

END

原标题:《《致命女人》:一种中产阶级式的性别秩序想象》

上一篇:“猛楠”朱一龙开启「叛逆者」之旅,却因工作变成“小哭包”?

下一篇:1967年,主持人彬彬被活活烧死,成为金庸创作《笑傲江湖》的契机

最近更新影视资讯

- 韵府群玉

- 老年临终关怀护理集锦9篇

- 如何评价剧场版动画《和谐(harmony/ハーモニー)》原作:伊藤计划 ?

- 智人战胜尼人的决定性因素 是神灵崇拜与艺术品 在3万7千年前智人击败了远比自己强

- 沈阳参考消息(2017年1月11日)

- 密集架区密集架书库图书馆负一楼期刊阅览区中外文期刊图书馆一楼图书借阅区(A-H

- 费维光:脾胃病17方

- 土耳其身为伊斯兰国家,为什么允许“风俗产业”合法化?

- 高中教师教学反思

- 三观尽毁!90后公务员出轨50岁女上司,聊天言语暧昧,妻子怒举报

- 22应用心理学考研347 首师360有调剂院校吗?

- 铃木凉美女士,你仍期待同时收获怜爱与尊敬吗?

- 团建别墅 | 确认过眼神,是能疯一起的人!Boss,今年年会我们泡私家温

- 《归来》观后感

- 翻译伦理的重要性和译者荣辱观建设研究

- 高二语文期末考试测试题及答案

- 国医大师名单!在北京看中医该找谁,这下全知道!

- 这些年爱过的同人文(BG)

- 荷兰深陷风俗业?日本都要甘拜下风,为何能稳坐世界顶尖位置!

- 戴安娜25年前私密录像首次解密:自述性生活,全英国都被炸懵逼了

- 原创上官婉儿为什么必须死,她做的这件事太无耻,李隆基忍无可忍

- 「医药速读社」Paxlovid临床失败 礼来斥巨资引进Kv1.3抑制剂

- 她是韩国性感女神,靠出演“三级片”走红,今41岁韵味不减当年!

- 电影市场有望点燃 好莱坞大片排队上映

- 评荐《传染病(Contagion)》